《七宗罪》经典重返银幕(组图)

发布 : 2025-2-07 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-2-07 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

毕比特(右)、摩根费曼,两个侦探,一个想归故里,一个要赶科场。

大卫连治(David Lynch)在去世,他的作品风格独树一帜,无论是否合乎口味都无法否认连治对于电影、电视或流行文化都留下不可磨灭的影响力。

他拍MTV及广告片起家,《七宗罪》是他的第二出长片。第一出为1992年的《异形3》,该片评价不高,出师不利。三年后的《七宗罪》,拍更得心应手的连环杀手题材。影片公映后,口碑及票房都好。九十年代是我辈的美好年代。论那时荷李活的出品,《七宗罪》堪称当代经典。

今天公映的修复版,由芬查亲自监督,历经一年多才完成。修正的都是不明显的细节,例如色调、光暗的对比及一些当年未尽完善的画面。芬查的出发点是不大改,而是要令影片更原汁原味的再次展现世人眼前。

如此沮丧的戏 首看非常震憾

当年首次看到《七宗罪》的确非常震撼。天啊,怎会有出如此沮丧的戏?太受刺激了,看完还在《电影双周刊》写了篇拙文。当时几个要角,可算崭露头角。毕比特的靓样大家开始认得。比特与芬查年纪相若,当时已主演过《吸血迷情》及《燃情岁月》等影片。《燃情》像是为他度身订做的,把他的原野形象拍得潇洒又传奇。摩根费曼(当时58岁)主演的则有《山水喜相逢》与《豪情盖天》等,属于那个年头荷李活一位知名的黑人影星。

两个已具名气的影星加起来,《七宗罪》却非常不传统。它的开场相当静态,摩根费曼演的侦探姓Somerset,他一清早整装待发,穿上恤衫结上领带。Somerset来到某个罪案现场,对白交代他还有一星期就退休了。他身为老差骨,仍有同理心,同事反而嘲笑他戆居。第二个环头调来了年轻侦探Mills(毕比特),Somerset被迫安排与他共事。Mills与Somerset首次见面各不相让。影片的序幕完结前,Somerset完成一天工作,回家躺到?上,拨动拍子机发出恒定的节奏,准备就寝。

当时我们的口味,早已被八十年代荷李活的blockbuster宠坏。《七宗罪》的开场,没有爆炸、灾祸,只记老差骨一个平凡的日常,感觉怪怪的。不过影片甫开始,已有两个相映成趣的人物:经验老到、姿态从容的Somerset;充满野心、想争取表现的Mills。当年看?不禁暗忖:两个黑白警察水火不容,发展下去,会像《轰天炮》般很快冰释,然后充满火花么?是也不是,《七宗罪》才没有荷李活类型的格套。另外,片首静态的序幕还有一作用,替全片奠定阴沉的基调。

大雨滂沱,局促不安。坦白说,《七宗罪》有时分不清日或夜戏。即使日戏,连绵不断的雨水,天色看过去仍一片灰蒙蒙。Somerset与Mills隶属凶杀组,经常要潜入昏暗神秘的案发现场。这时候,低沉悬疑的配乐随即慢慢响起(配乐家Howard Shore),气氛诡异不安。《七宗罪》的摄影指导叫Darius Khondji,波斯裔,本片前已拍过风格鲜明的法国片《妙不可言》(Delicatessen)。

Khondji与芬查商议出来的《七宗罪》美学:阴沉黝黑、颜色平实得像黑白片。远镜不多、观众欠缺环境资讯;角色常在室内,他们的脸多少被阴影遮盖。当然,看过影片会记得,全片一直的昏暗迷蒙,去到最后20分钟突然改变。天色终于放晴,远镜多了,豁然开朗。角色远离城市、文明,来到一望无际的荒漠,视野一望空阔。我至今仍然清楚记得,第一次看到影片尾段,觉得太扑朔迷离了,究竟它什么葫芦卖什么药?当以为一切快将水落石出时,桥段一转竟然是……

大卫芬查凭《七宗罪》也陈述了,他是个属于城市的导演。他爱拍连环杀手或离奇案件,行凶者潜伏于大都会的群众之间。城市总是这样,人多热闹,平时看上去秩序井然;然而静观细看,里头埋藏多少丑恶或暗涌;人多却孤独、人人有都市病。《七宗罪》现在再看始发现,它的城市原来相当模糊,地点没有具名。凭高厦林立、横街窄巷以及滂沱大雨猜测,它应该更贴近美国东岸像纽约的大都会?

无论如何,《七宗罪》那个大都会,乌烟瘴气、罪案率高,老差骨Somerset已见怪不怪。庆幸的是,他还未至于麻木或犬儒。《七宗罪》的剧本出自Andrew Kevin Walker手笔。Walker比芬查少两岁,两人同属「六十后」。Walker的剧本,片首写Somerset的笔墨本来更多。说他准备从警察岗位退下,其中一个原因是想远离大都会。Somerset片首就寝的单位,虽然也算舒适,惟深夜窗外仍隐约听见邻舍的嘈杂声,社区不大安宁。原剧本交代,Somerset在乡郊已物色了一家退休的房子。

今次于是特别留意,《七宗罪》片首Somerset大清早整装的序幕。他把要携带出门的物件放在案头(头两个镜头已见大卫芬查的「骨子」个性),里头包括弹簧刀(结局大派用场)以及手帕等。手帕上,其实有一小幅墙纸。墙纸是他从退休房子撕下来的。但由于影片最后版本已把他购置新房的段落删去,墙纸的来由也就不作交代了。

有人辞官归故里。老差骨Somerset归园田居;新扎师兄Mills却搬来三教九流的大城市,想一展拳脚。Mills始终年轻,看上去心浮气躁、有少许自命不凡。他曾在另一警局的凶杀组服役多年,自问经验丰富。Somerset劝勉他,此地完全不可同日而语。Mills的所有人物设定,好像是为了烘托Somerset:S淡定寡言,说话例不虚发;M开始时唠唠叨叨。S注重仪表,他的住处窗明几净;M穿皮褛装酷,他的家比较杂乱。S的老派作风,天天结领带;M的领带一一缚好,每天往头上一套,索紧即可出门。

Mills娶有娇妻Tracy(桂莉芙柏德露当年仅23岁),Tracy搬到新环境并不快乐,「凄凄惨惨戚戚」的。丈夫事业心重,也像个大孩子,放工回家与爱犬玩个不亦乐乎(把它们当作子女)。Mills及Tracy初到贵境,不幸被地产经纪欺骗。他们的家毗邻地铁,每有列车驶过都嘈吵震动,不把人逼疯才怪。Tracy是个可怜的女子,人生路不熟。丈夫未解温柔,她反而对丈夫的工作伙伴Somerset特别信赖,会向他倾诉苦闷的心声。

《七宗罪》顾名思义,以天主教的「七宗罪」为题。Somerset与Mills,调查下去才发现,接连几天连续发生的离奇谋杀案,竟然跟「七宗罪」的罪行有关。一个暴食症的大肥佬,四肢捆缚伏尸餐桌,屋里墙壁被涂上「暴食」(Gluttony)字样。另一个贪得无厌的律师,被离奇杀害后,他办公室地毡以鲜血写上「贪婪」(Greed)一字。其馀五罪按影片案件发生次序为:「怠惰」、「色欲」、「傲慢」、「嫉妒」及「愤怒」。

全片的叙事不多不少围绕七天,从星期一数到星期日。这周内的每一天,都有一宗跟「七宗罪」有关的谋杀案。被杀者原来的样貌我们不清楚,影片故意不让人多看,免除不必要的认同或恻隐之心。可是,他们死状的千奇百怪,倒呈现得相当巨细无遗。这是一件与宗教有关的连环杀人案,行凶者说不定还很「虔诚」——他有鉴于世人的欲念、罪孽太甚,索性替天行道。以上帝创造天地的一星期时间,创造他的七件死亡「艺术品」。

全靠Somerset有经验、耐性、学养与洞悉力,才能拼凑出七宗罪连环杀人犯的行凶脉络。杀人犯要展示他的成果,与警方斗智,Somerset才是参与这场博弈的最佳人选。Mills年轻力壮,虽然未必很有睿智,他起码可以出力。只是要明白一点,付出与收获不一定成正比(中段一幕紧凑的追逐战)。

两警查案格调高下 G弦之歌与蓝带啤酒

《七宗罪》其中最可观的一幕:当Somerset对案件稍有眉目,他不去警局档案处翻箱倒笼,反而是晚上去到典雅的图书馆,透过翻阅《坎特伯雷故事集》、《神曲》等名著,搜寻「七宗罪」的线索。这场戏,剪接不除不疾,背景音乐(diegetic)用上巴哈的《G弦之歌》,把Somerset衬托得十分有型。同一时间,另一边厢的Mills,喝?蓝带啤酒(大卫连治《蓝色夜合花》提醒,蓝带属于蓝领口味)、看?案发现场拍摄的黑白照片,费煞思量。纵使大家都在努力查案,档次显然不同呢。

Somerset曾多次声明不再跟进案件。可没法子,他的上司(《烈血焚城》的教官R. Lee Ermey)只信靠他。天将降大任于斯人,连Mills似乎也没这位拍档不行。编剧Walker聪明,Somerset愿意重作冯妇、正式与Mills伙拍查案,契机来自他来年轻夫妻家的一顿晚饭。Somerset继续查案,未必一定对破案最有帮助(本片极尽反英雄能事)。但最低限度,他是整个事件从头到尾的唯一见证者/最后的说书人。

谈《七宗罪》固然不能不提奇云史柏斯。史柏斯虽仍未大红大紫,他也是30多岁。他刚演完与《七》同年的另一名片《非常嫌疑犯》,开始多人认识。《七宗罪》为免观众洞悉先机,乾脆不在片首Title Sequence上显示「奇云史柏斯」的名字,以免观众凭选角阵容,猜到角色的分布。

《七宗罪》的桥段早已家喻户晓吧。纵使如此,本文也不谈论片末剧情的大逆转好了。奇云史柏斯饰演影片的连环杀手John Doe呢,该算人所共知?他的角色在最后三分一(第三幕)才出现。John Doe形象与谈吐文质彬彬的,登场时尽管手无寸铁,气势却异常慑人,教荷枪实弹的警察严阵以待。难怪有人把他跟同代《沉默的羔羊》的安东尼鹤健士相提并论了。史柏斯实在是美国电影中不可多得的杰出演员,可惜过去很多年,他一直吃?me too官司的苦头。

大卫芬查凭《七宗罪》拿回主导权

大卫芬查终于凭《七宗罪》拿回主导权,开始走自己的路。原创意念、剧本来自别人,可他接手以后,一心当好导演的工作,就把《七宗罪》演变成一套百分百「大卫芬查」的作品。由美学与影像风格、明快节奏、大明星担演、乾净及elegant的格调,到不惜工本拍摄的Title Sequence,以及对「连环杀手」题材的执迷,几乎都贯彻到他后来的作品里去。这次看完影片再读资料才晓得,《七宗罪》John Doe的角色,一度属意《激流四勇士》的演员Ned Beatty。Beatty跟摩根费曼同年,若由他去演《七》的凶手,气质肯定与史柏斯大相迳庭。

芬查为何看中Ned Beatty?全因他的长相,与六七十年代「黄道十二宫」连环杀手的拼图相似。该案件的行凶者一直逍遥法外。换言之,早在拍摄《七宗罪》时,芬查已显示出对该题材的兴趣。果然《七》的12年后(2007年),他拍成了纪实剧情片《杀迷藏》(Zodiac)。比起《七宗罪》,《杀》依据真实改编,事件的「时、地、人」,片上得以具体列明。

《杀迷藏》没有《七》那种完美谋杀、展式示的行刑描写。却因为它从「现实」取材,桥段即使简单如明查暗访的主角终于有机会来到疑凶工作的地点,跟他打个照面。一个平常不过的环境,两个角色的面面相觑,已教人看得不寒而栗、细思极恐了。

只此一个 大卫连治

连治的影像创作从1960年代末一路走来,直至去世之前仍然创作不倦,其YouTube频道在去年仍然有更新,他去世后传媒亦透露曾经有计划拍摄Netflix影集。连治去年才刚刚完成与音乐人Chrystabell合作的唱片《玻璃纸记忆》(Cellophane Memories),可以说是他人生中最后阶段的作品。

不同媒体的影评对于「连治式」电影的风格与美学分析已如汗牛充栋,甚至成为牛津字典的一部分。连治的作品以至其艺术观之复杂,并非一个「怪」字了得,而是充满矛盾,以及矛盾之间的统一,亦正因如此其作品堪称只此一家。

奇诡/日常矛盾统一

大卫连治创作从早期到晚期,都有颇连贯的符号与风格:在日常置入超现实的空间与时间,以骇人的视觉元素呈现梦境。其超现实元素固然相当抢眼,然而当中连治对于生命中的日常,又或「正常社会」的触觉,同样铺陈出诡异与恐怖的元素,两者不可或缺。

譬如在他大学时代的短片《字母》(The Alphabet),将日常不过、儿童学习阶段的字母歌,放在有若鬼魅的白衣女子口中,甚至在歌唱中途口吐鲜血,在黑白影像中加上一片殷红,相当抢眼而令人惊奇。

视觉风格上,学生时代的连治风格上与同代的低成本前卫影像相当接近,而他亦经常将自己绘画或拼贴的视觉元素加入影像。然而其创作发想相当日常,《字母》的灵感是他当时妻子Peggy之侄女的经历:因为学习的压力,即使在睡梦中她仍然焦虑地背诵字母歌。

大卫连治的「首部剧情长片」《擦纸胶头》(Eraserhead)自1971年开拍,因为制作的种种困难,竟然历时逾5年才完成制作。此前大学时代在费城经历的贫穷匮乏与随机暴力,以及在洛杉矶美国电影学会就学时期经历的婚姻家庭状况、迫人生活,与他在儿时成长阶段的1950年代小镇生活、小康之家环境截然相反,人生苦乐在其作品调和,个中并存的对立与统一,成为连治学生时代后艺术创作的母题。

我们亦可以从连治视觉艺术创作的思路,一窥其世界观,其中有不少作品甚至被直接使用在后来连治的影视作品之中。令我印象最深刻的是他的一系列动物创作:「套装鱼」(Fish Kit)、「套装鸡」(Chicken Kit)是连治在1970年代末至1980年代初的创作,将鱼、鸡等动物解剖,再精密地展示、介绍不同部分。这不禁使我联想,连治早年在停尸间(他称为「人体零件室」)观看尸体伤口的经验,如何成为他的灵感?但同时连治对于超觉静坐(Transcendental Meditation)的忠实修炼、灵性上的感悟影响其创作极深。前后两者的矛盾结合,似乎使连治得以在其作品将人类肉体与心灵最为黑暗、隐藏的一面以画面呈现。大概他电影中奇诡恐怖的人或非人,事实上是「套装人」?

连治:矛盾的作者

连治抗拒为自己的电影作品提供解释,偏偏其风格与母题鲜明,引来无数解读,恰恰是「作者理论」的合宜分析对象。连治不仅是一个电影人,更像是个全才型艺术家,绘画、影像、音乐、演出,涉猎广泛。连治开始影像创作,来自作画时感觉到「一阵小风」,在图画中看到动作,于是开始组构动态的画面,而连治对电影声效极为用心,同样是其电影风格不可不提的一点。

连治不是个怀旧的人,拒绝神圣化浪漫化旧物。在2006年初的访问中,明确指出自己拥抱数码时代的电影,形容菲林电影是「恐龙」般古老。就在同一年,连治的长片压卷作《内陆帝国》(Inland Empire)面世,全片正正完全以数码制式拍摄。到了近年,连治曾经说人们用手提电话看电影的话,「一兆年都不能体验到电影」;然而他在自己的YouTube频道同样拍摄不少作品,动画或是真人、拼贴还是试音,产量不多不少,但仍保持创作。

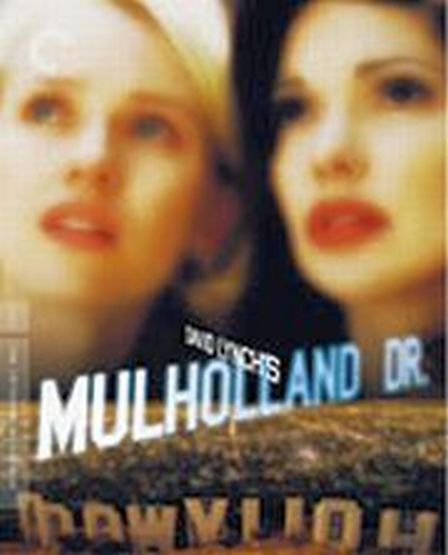

早在2001年,当他拍竣后来被称为「二十一世纪最佳电影」的《失忆大道》(Mulholland Drive),就进入了网片创作世界,传记作者甚至说,「电影已经成为连治最不紧要的考量」。思考连治的影像创作,更不能忽视他的广告与音乐录像等短篇影像创作,与其长片一样,两者同时使连治渗透入流行文化,同时连治亦受流行文化的影响,并未离开日常。我们可以找到连治为游戏主机PS2拍摄的怪异广告,有借用《迷离劫》(Twin Peaks)的日本咖啡广告,当然还有软硬天师整蛊电话对《迷离劫》主题曲的使用,正是连治对全世界流行文化的多重影响。

近日有机会为年轻的观众展示一些连治的短片,发现连治的影像对于这些观众而言依然刺激,当中有些?近网络上传达极快的迷因图像或滤镜。连治肉身已逝,但作品留存,虽然年代渐远,但新一代的影像观看者仍然可以不断重构、发现连治影像的妙处。