千年农牧祁连山 藏民改吃「旅游饭」(组图)

发布 : 2025-7-28 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-7-28 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

门源县的聚阳沟景区拥有苍松翠柏、草地山溪,成为自然教育旅游热点。图为小学生在当地体验索降。(许书凎摄)

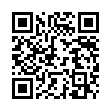

祁连县青阳沟管护站的「娘子军」管护队员有时需骑马巡山。(许书凎摄)

祁连县青阳沟管护站下方设有草原休闲场地。(许书凎摄)

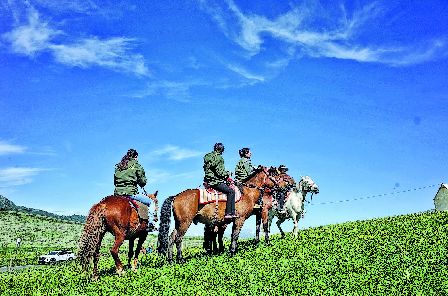

门源县的聚阳沟景区设有不能飞的热气球,由外地运来沙子营造沙滩风情。(许书凎摄)

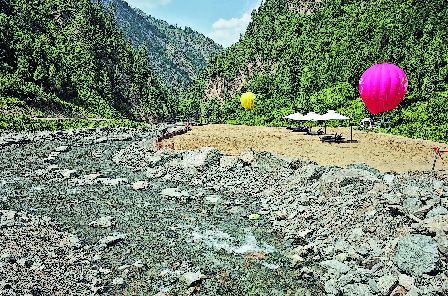

在骆驼脖子社,登上祭台看村内风光,五色经幡随风飞舞。(许书凎摄)

骆驼脖子社保持传统藏族文化,图中祭台上方的「拉则」(大石堆)是「平安神」。(许书凎摄)

杨公保当智(图1)往桑炉塞了一把青松枝,洒点水,朝山顶两座拉则(山神府邸)低声念经文。一阵阵白烟从桑炉顶冒出,来不及缭绕,就被山风吹散。这里是骆驼脖子社(村)后山祭台,据此下望,阡陌整齐分割出一块块麦田、菜地和油松圆柏云杉苗圃,红顶民宅列阵山边,7月适逢油菜花开,在四面祁连山脉衬托下,小村秀丽典雅。

「随山将万转,趣途无百里」,唐代诗人王维《青溪》的诗句大概也能形容祁连山区水随山转的景致。青海省海北州门源县珠固乡有山如骆驼伏卧,黄河支流大通河绕著「骆驼」走了一个「U」形大拐弯,造就门源古八景之一的「骆驼曲流」。「骆驼」脖子下方,正是三面环水、四面环山的骆驼脖子社,现有人工开凿的石洞与外接连,村里遍植桃树杏树。

上周五(25日)是藏历六月初一,杨公保当智趁午后空隙,来到半山腰的祭台煨桑。「求财来了,初一、十五都是最吉祥的大日子。」他望著骆驼峰脊两个大石堆(拉则)说,左边是平安神,右边是财神。

两座拉则挂满五色经幡,在云雾若隐若现,运动App的地形等高线显示,山脊海拔2550米。祭台周边挂了象徵蓝天、白云、火焰、绿水、大地的经幡,高原山风吹得飒飒作响。景色虽好,杨公保当智无暇欣赏,他要赶回山下的自家民宿,准备客人的晚餐。

装水厕发展民宿 设污水系统护生态

杨公保当智今年52岁,经营民宿13年。当局2012年选定门源县10几个村社建设「美丽乡村」,骆驼脖子社因其特殊地形和景观,定为「世外桃源、藏家秘境」乡村旅游基地,当地投入约2000万元(人民币,下同)基建,并接通自来水,安装水厕。

一名青海省国家公园管理局人员介绍,「把旱厕改成水厕是关键一步,否则发展不起民宿业」。祁连山是中国西部生态安全屏障、黄河流域重要水源产流地,也是中国生物多样性保护优先区域,祁连山国家公园必须有效落实最严管控措施。为发展旅游业,骆驼脖子社设置污水处理系统,让传统藏式乡村逐步实现现代旅游服务。

村民开农家乐 小菜「靠山吃山」迂唪迎

「那时候都不懂经营,我也是大著胆子试了一下,就搞了一些山间的野菜、氂牛肉菜式。」杨公保当智从雪柜拿出一大块氂牛肉,一边切一边忆述当年开「农家乐」的情况。他从水中捞起一把野菜说,「像这些鹿角菜,炒鸡蛋很迂唪迎」,说到得意处,间中抬头笑起来,黝黑的脸露出一排整齐牙齿。

杨公保当智稍为装修自家小院,命名「藏乡情农家院」,庭院中间花圃设有煨桑炉,种植百合、芍药和牡丹花。围绕中庭厅房经营餐饮,多馀房间变成民宿客房,通铺按人头收费,每人每晚50元,共用厕所。虽然简陋,但风景宜人,窗外就是高山绿松与田园。

政府推配套助改建 膺青海乡村游模范

渐渐地,「高原桃花源」取代骆驼脖子社原名,成为青海网红打卡地。2019年当局再斥资铺就骆驼脖子社全村鹅卵石道路,协助村民改造房屋,修建藏式吉祥广场,用于举行篝火会、华热歌舞等表演。随后,骆驼脖子社获国家林草局认定为首批国家森林乡村,入选全国乡村旅游重点村名录,获农业农村部审定「中国美丽休闲乡村」称号等,成为青海乡村旅游「样板工程」,省内推广。

开发成熟后,一车车自驾旅客开入桃花源,只有33户的骆驼脖子社,现在就有13间民宿。杨公保当智的「藏乡情农家院」快速发展,客房从3间扩建到5间,再发展到11间;从接待八九名客人入住,到如今能容纳30多人过夜,并有几个厅房共8张桌子经营农家菜,获评青海省四星级乡村文化旅游接待点。

旅游业个体户赚的是辛苦钱,杨公保当智夫妇作为老板,也是主要劳动力,每天早上6时就要起床打扫、准备早餐,工作至晚上10时(繁忙时要到午夜)才收工歇息。客人到村内吉祥广场参加篝火晚会,他还在张罗第二天的工作。

民宿东主:昔年赚五六千 今十几万

不过,相对过往家庭年收五六千元,现在收入相当可观。杨公保当智称,他高峰期家庭年收20几万元,尽管最近几年旅游消费状况不佳,去年收入也有十几万元。「经营农家院前,我们主要是务农,种田、种树苗和药材,农闲出外打打工。」

至于放牧,骆驼脖子社的公共草场,就在一河之隔的祁连山里,即祁连山国家公园青海片区(候选区)范围。如今家家户户投身旅游产业都忙不过来,牛羊肉来自外供更符合经济效益。

从寂寂无名山村,化身网红打卡地,再到全村投身旅游业,骆驼脖子社的华热后裔,生活模式与唐代以来的祖辈迥异,却同样「靠山吃山、靠水吃水」。