匈牙利「末日大师」获诺贝尔文学奖(组图)

发布 : 2025-10-10 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-10-10 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

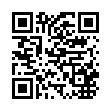

图为克劳斯瑙霍尔考伊2021年7月在奥地利萨尔兹堡出席文学奖项颁奖礼。他获得今届诺贝尔文学奖。(法新社)

《撒旦探戈》由名导贝拉塔尔改编为逾7小时的电影,图为该电影剧照。(网上图片)

以色列北部昨有艺术家在农地上创作「特朗普获诺奖」的巨型标语。(路透社)

瑞典学院称:「克劳斯瑙霍尔考伊是中欧史诗传统伟大作家,这一传统从卡夫卡延续到伯恩哈德(Thomas Bernhard),以荒谬主义与怪诞极端著称。然而,他的创作远不止于此,他也从东方汲取灵感,展现出更具冥想性、细腻的笔触。」

克劳斯瑙霍尔考伊1954年生于匈牙利东南部小镇久洛(Gyula),成长于一个中产阶级犹太家庭。经历过共产主义时代,1987年前往西柏林进修,展开长期国际旅居。

内地传媒报道,克劳斯瑙霍尔考伊作品的译者余泽民曾回忆,自从克劳斯瑙霍尔考伊1991年以记者身分往中国之后迷恋中国,称中国是「世界上仅存的人文博物馆」,回家后要求全家改用筷子吃饭,尤其迷恋《道德经》和李白。余泽民称曾伴对方在中国沿李白的足[走了近十座城市。

克劳斯瑙霍尔考伊的作品语句冗长、极少分段,被外界评为「强迫症式」写作。其英文译者、诗人西尔泰什(George Szirtes)形容:「他是催眠式作家。他构建的世界会在你心中不断回响,直到你以他的视角去感受秩序与混乱。」

克劳斯瑙霍尔考伊以后现代主义、反乌托邦与忧郁为主题。处女作《撒旦探戈》(Satantango)描绘共产主义垮台前夕匈牙利农村一群贫困居民的命运,因其激进风格(全书12章每章没有分段——从开始到结束都是一个连续的段落)震撼文坛。西尔泰什称其为「缓慢岩浆流动般的叙事」,作者则说这本书是「给那些追求痛苦之美,而非单纯娱乐的读者」。

评论界将克劳斯瑙霍尔考伊与贝克特(Samuel Beckett)、陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)相提并论。苏珊桑塔格曾称他为「当代匈牙利末日大师,可与果戈理(Nikolai Gogol)、梅尔维尔(Herman Melville)比肩」。这一评价源于他的第二部小说《反抗的忧郁》。

当被问及作品中的末世意象时,克劳斯瑙霍尔考伊说:「也许我是那种写给需要地狱之美的读者的小说家。」

2015年,克劳斯瑙霍尔考伊获得布克国际奖,成为首名获此殊荣的匈牙利作家。他坦言,创作灵感来自卡夫卡、摇滚乐手Jimi Hendrix,以及日本京都。

(路透社/法新社/诺贝尔奖网站/凤凰网)