乜乜物物:京都中的雅与俗——读林文月〈樱花时节观都舞〉(组图)

发布 : 2025-3-26 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-3-26 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

(图二)

■意象分析

1. 俗:文化不可俗

A. 作者在日本友人陪同下,观赏了京都春季四大表演之一的「都舞」,并发现这项京都文化因应观光业而有所转变:

第一变──可以接受:客人进入表演地前须脱鞋,但近年为了配合观光客而铺设了地毯,不必脱鞋。对作者来说,此变免去了脱鞋之劳,没有不好

第二变──尚可理解:客人参观表演前会接受茶道款待。茶道本应逐碗沏茶待客,但由于客人太多,主办方改为两名艺伎在台上作茶道表演,由侍应分茶给客人,这样礼数稍嫌不足,但也属无可奈何之举

第三变──无?x??受:喝茶时,作者写道:「日本茶道起源于禅宗,以静穆为原则,但客人太多,人语嘈杂,服务生团团转,加上西洋观光客拍照的镁光灯闪耀,莫说禅宗的精神,就连一点品茗的情致也消失殆尽了。我深深遗憾,文化商业化的结果是如此地俗劣!」从安静变得吵杂,这不仅是形式上的改变,连文化精神的核心也丧失了

最后一变──直是侮辱:茶道招待尚未完结,便有男子催促大家离座进场,因为戏票是没有划位的,众人为了抢得好位置,未等眼前艺伎表演完毕便纷纷离座,只有作者注意到台上两名艺伎的尴尬表情,心中有说不出的难过,直觉这是对演出者无礼的侮辱

B. 我们可以从作者这段观察和立意,学到什么丰富文章的技巧?笔者由作者提到的吵闹和无礼,联想起早前到博物馆观文物展览的经历:

展览柜中陈列?考古学家珍而重之的出土文物,讵料一进展厅大门,导赏者声线响亮地「叫卖」,观展者丝毫没有要低声讨论的意识,加上一大堆小孩在屾x??间奔走穿梭,只觉满眼的喧嚣与混乱。眼前钟鼎旁的牌子描述了周代诸侯如何不守礼制,僭越了天子的礼,正好与中年保安静默地举?毫无作用的「保持安静」牌子相映成趣──昔之诸侯与今之众人,在毫无约束下,也不会守礼

身处展厅之中,却有置身街市观卖菜之感。笔者唯有想:林文月笔下的客人连在台上正在表演的艺伎也不必以礼待之,眼前这些不过是千年前某某国贵族墓中掘出来的陪葬品,不会因为观者的无礼而尴尬,观文物如观卖菜,也是可以接受的

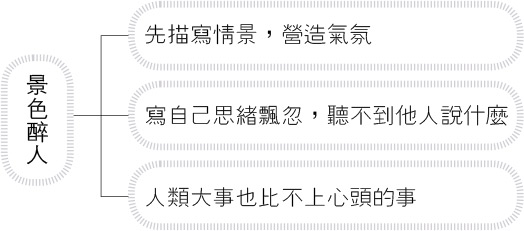

2. 雅:黄昏醉人,经典场面可百变而用

雅事也不一定要什么形式,作者观舞过后回家去,所写的片段也值得我们学习,怎样写醉人的景色:

(图二)

作者先描写黄昏的景色,并与友人结伴回去:「斜阳冉冉,撒满一地金粉,将我们两人的影子拖得长长。我把一只手插在秋道太太宽大的和服袖袋里,紧紧地挨?她走,一面听她喃喃诉说祇园的儿时琐事」

享受景色,一切外界的声音也走不进自己的心:「然而,我的思绪飘忽,像一只在春风中放了长线的风筝,捉摸不定。她那软绵绵的京都腔,有时像不眠之夜的催眠曲,只经过我的耳朵,却没有进入我的脑中」

人类的历史大事都比不上眼前的景(留意句子中三个「不」):「在这样的黄昏,我不再关心亭台楼阁的变迁,不想查究人类哀荣底事,也不愿把任何俗务摆在心头。只因为这暮春的景色太醉人,我心中有些微的激动,和莫名的感伤」

观樱花过后,与友人结伴而行,说话的人不必有听众,而听众之意亦不在身旁的人,彼此的心安安静静,互不打扰,共享醉人景色,岂不是雅事?

细心的读者,也许会留意到此篇完全没有提过观舞的内容。若有兴趣,就去阅读林文月的文章吧。

■胡咏怡

(香港中文大学中国语言及文学系毕业,现职中学中文教师。尤好文字之美,亦慕夫子韦编三绝之勤)

文:胡咏怡

图:Zummolo@iStockphoto

(本网发表的作品若提出批评,旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点,目的是促使矫正或消除这些错误或缺点,循合法途径予以改善,绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。)

[语文同乐 第765期]