不正经中文:猫的离间计——猫说鹰猪(图)

发布 : 2025-3-28 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-3-28 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

「寓言」二字最早见于《庄子》,周作人说:「『寓言』这名称也是好古的人从庄子书里引来的,并不很好……这种故事中国向来称作『譬喻』……在古希腊这只称为故事,有『洛果斯』(logos),『缪朵斯』(mythos)以及『埃诺斯』(ainos)几种说法,原意都是『说话』……当时则似『洛果斯』一语通用最广,如伊索本人即被称为『故事作者』(logopoios),与小说家一样称法。」

1840年,英国人罗伯聃(Robert Thom)编译出版Aesop’s Fables,书名《意拾喻言》,「意拾」即伊索,所谓「喻言」,如周作人所说,罗伯聃大概依循中国传统,只把伊索的故事当作「譬喻」。有趣的是,《意拾喻言》的译文内容却也很「中国化」,完全看不到希腊的影子。

■古文篇章

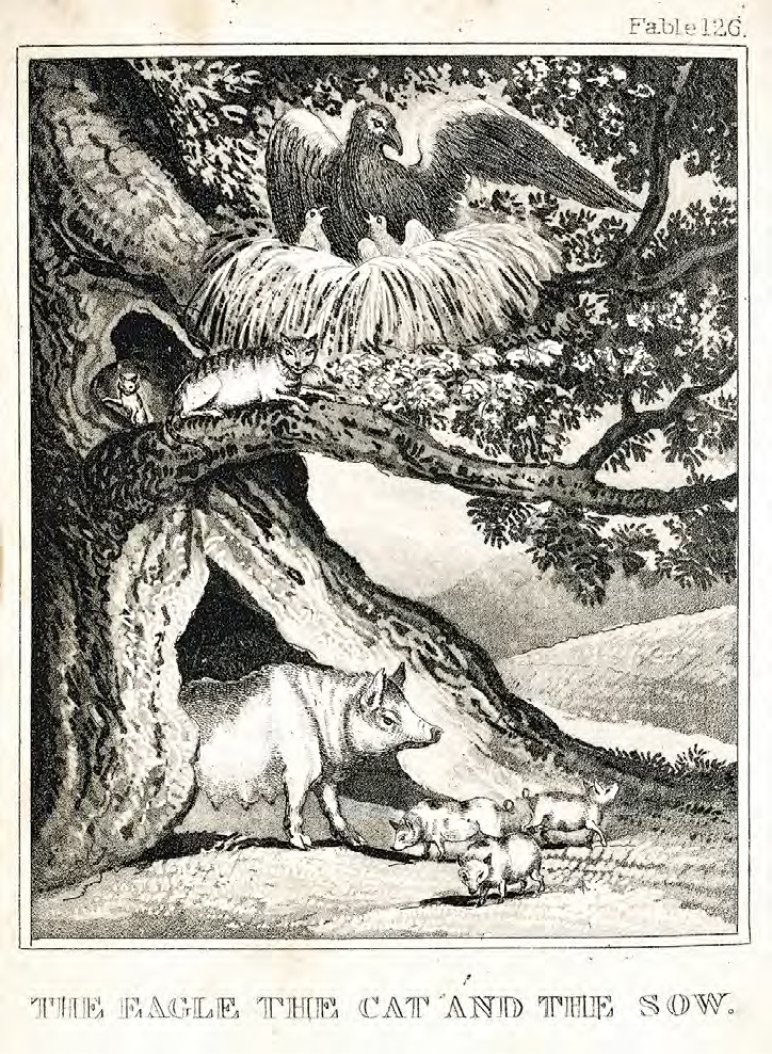

猫说鹰猪(《意拾喻言》22「鹰猫猪同居」)

摩星岭上有古树,其顶则为鹰巢,其根则野猪盘踞,猫则居其中焉。

一日,鹰下种子【1】,咿吱之声频入猫耳,继而猪又下栽子【2】,于是上下交鸣,均属可口之物。

猫则垂涎久之,思极计生,先说【3】其鹰曰:「猪?不怀好意,汝须防之。」鹰曰:「何以见得?」猫曰:「吾见其终日扒挖树根,欲倾【4】其树而覆其巢,以取汝子。」鹰曰:「果如是乎?」留心窥之,果非谬妄【5】。

猫又转说其猪?曰:「鹰心怀不轨,每每窥探,足下【6】出行,即欲啖【7】汝之子,必须看守为要。」猪初未信,及见鹰常窥视,遂信为真。

于是各守栽子,一步不行,以致忍饥得病,迨【8】不能起。

其猫则上下得而取之,始知中猫之计,无如【9】饥不能兴【10】。

俗云:「好话不背人,背人无好话【11】。」又云:「鹘蚌相持,渔人得利【12】。」是也。

■注释

【1】下种子:指鹰孵出小鹰

【2】栽子:用以移栽的植物幼苗,这里指幼小的动物,可能即「崽子」

【3】说:粤音税,seoi3,劝说,说服

【4】倾:??u倒

【5】谬妄:荒谬不实

【6】足下:古代下对上或同辈相称的敬词

【7】啖:粤音氮,daam6,吃

【8】迨:粤音代,doi6,将近,差不多

【9】无如:无奈

【10】兴:起来,起身

【11】好话不背人,背人无好话:

背人,避开别人。「好话不背人,背人无好话」意思是好话不怕人听,怕人听见非好话

【12】鹘蚌相持,渔人得利:

「鹘」当为「鹬」,即「鹬蚌相持,渔人得利」。语出《战国策.燕策二》,比?双方争持不下,反而使第三者从中得利

■语译

摩星岭上有棵古树,最上面是鹰巢,树根为野猪所占据,而猫则住在树的中部。

有一天,老鹰孵出小鹰,「吱吱喳喳」的声音频频传入猫的耳朵。不久,野猪也生了幼崽。于是鹰雏猪崽上下啼叫,猫听在耳中,觉得那都是可口的食物。

猫垂涎已久,竭尽心??o?J??想出一条计策。它先游说老鹰,说:「那头母猪不怀好意,你要小心提防。」老鹰问:「何以见得?」猫回答:「我看她一整天都扒土挖树根,一定是想把树??u倒,摧?您的窠巢,攫取您的幼子。」老鹰有点怀疑:「真的这样吗?」于是留心观察,果然看到野猪天天拱土,觉得猫的话不假。

猫转而劝说母猪:「老鹰心怀不轨,每每在上面窥探动静,等您一出门,就吃了您的幼子,千万要小心,务必看好自己的家。」野猪一开始也不相信,等看到老鹰果然经常盯?下面,这才信以为真。

于是老鹰、野猪各自守住自己的幼子,寸步不离,忍?饥饿,不敢外出觅食,结果相继得病,几乎爬不起身来。

猫呢,跳上跳下,抓得雏鹰、猪崽。老鹰、野猪才知道中了猫的计,无奈饿过头,动也动不了。

俗话说:「好话不背人,背人无好话。」又说:「鹬蚌相持,渔人得利。」真有道理呀!

■正经之外

伊索寓言「广东化」

1934年,出生于苏格兰的罗伯聃到广州,在渣甸洋行(Jardine, Matheson & Co.)工作。罗伯聃利用公馀时间,很快学会了汉语,包括官话和广东话。1837至1869年,他和他的华文老师「蒙昧先生」(Mun Mooy Seen-Shang)合作翻译伊索寓言,以《意拾秘传》之名在广州陆续出版,「意拾秘」即伊索(Aesop)。1840年,他在英国领事馆当翻译,同年,所译伊索寓言又以《意拾蒙引》、《意拾喻言》为书名分别在广州、澳门出版。

《意拾喻言》以英文、华文、粤语注音对照排版,罗伯聃在书〈叙〉中说:「余作是书,非以笔墨取长,盖吾大英及诸外国欲习汉文者,苦于不得其门而入……余故特为此者,俾学者预先知其情节,然后持此细心玩索,渐次可通,犹胜傅师当前过耳之学,终不能心领而神会也。学者以此常置案头,不时玩习,未有不了然而自得者,诚为汉道之梯航也。」当时想学汉语的英国人或其他外国人,往往不得其门而入,《意拾喻言》的原意是让这些人在预知情节的情?下,通过汉英对照学习汉语和粤音。

为了让《意拾喻言》成为外国人进入汉语世界的登山之梯、渡水之舟(汉道之梯航),汉译采用文言文,但避免用深奥的「古文」,而用「最低等、最浅白的中文文体」。《意拾喻言》把伊索寓言「中国化」,除了用浅白流畅的文言,还把故事人物改成中国人,地点换为中国地方,大量援引中国的神话、传说,还有俗语、格言,西方读者学到的不仅仅是汉语,还有中国文化。

《意拾喻言》汉译经过「蒙昧先生」的润色,罗伯聃曾向说粤式英语的人学过汉语,这位不知其名的「蒙昧先生」大概就是广东人,而且对香港也极为熟悉。《意拾喻言》「中国化」的过程中,也间接「广东化」。

首先是地名,〈鹰猫猪同居〉故事就发生在香港摩星岭,摩星岭用以纪念香港第二位总督戴维斯(Sir John Francis Davis),英文名为「Mount Davis」,「摩星」二字或即取自「Mount」之首与「Davis」之尾。

其次是粤语字词,文中野猪以粤语「猪?」称之,而不用官话「母猪」。「?」字更是广东、香港常见的方言字。

最后是粤音,译者不管是罗伯聃还是「蒙昧先生」,翻译时主要还是用粤语发音,汉译旁边就标注了粤音。〈鹰猫猪同居〉文末所引「鹘蚌相持,渔人得利」,用的是「鹘」字,而非「鹬」字。「鹘」字普通话音h?或g? ,「鹬」字普通话音y? ,并不相同;而「鹘」字粤音wat6,「鹬」字粤音也是wat6,二字同音。再者,Aesop原译作「意拾秘」,后改为「意拾」,大概也因为「拾」字粤音sap6,是入声字,韵尾为「p」,与「Aesop」的「p」尾一样,用粤语发音,实在不必多加一个「秘」字。

〈鹰猫猪同居〉是汉化的洋故事,然而发粤音、写粤字,故事更发生在香港,惯讲广东话的香港人读起来,应该倍感亲切。

■实战篇

1. 依照文义,猫说的是:

(A)不背人的好话

(B)背人的好话

(C)不背人的坏话

(D)背人的坏话

2.试判断以下陈述:

老鹰、野猪的病是饥饿引起的。

□正确

□错误

□无从判断

3. 老鹰、野猪为什么都相信猫的话?试据文章内容加以说明。

■参考答案

1. D

2. 正确

3.老鹰先是不信猫的话,其后观察发现野猪果真如猫所说在拱土「??u树」,才相信猫所说不假;野猪一开始也不信猫的话,后来也是看到老鹰经常窥视自己,才相信了猫说的话。

■洪若震

香港中文大学中国语言及文学系高级讲师,主要研究文字学、古代文献和古典文学,长期从事语文教育,著有《生鬼文言文》系列

文:洪若震

图:duncan1890@iStockphoto

(本网发表的作品若提出批评,旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点,目的是促使矫正或消除这些错误或缺点,循合法途径予以改善,绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。)

[语文同乐 第766期]