初创藉AI监测癫痫发作 设?x??制(组图)

发布 : 2025-5-12 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-5-12 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

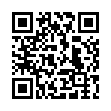

NeuroHarbor产品经理胡忻旻称,可快速检测癫痫发作的脑电波感测器的新版原型(手上后方有几个电极者),面积已缩小至36 x 27毫米,重9克。前面那片水凝胶胶贴则是从市场上购买的,故两者形状不同。该公司稍后会为脑电波感测器度身设计水凝胶胶贴。

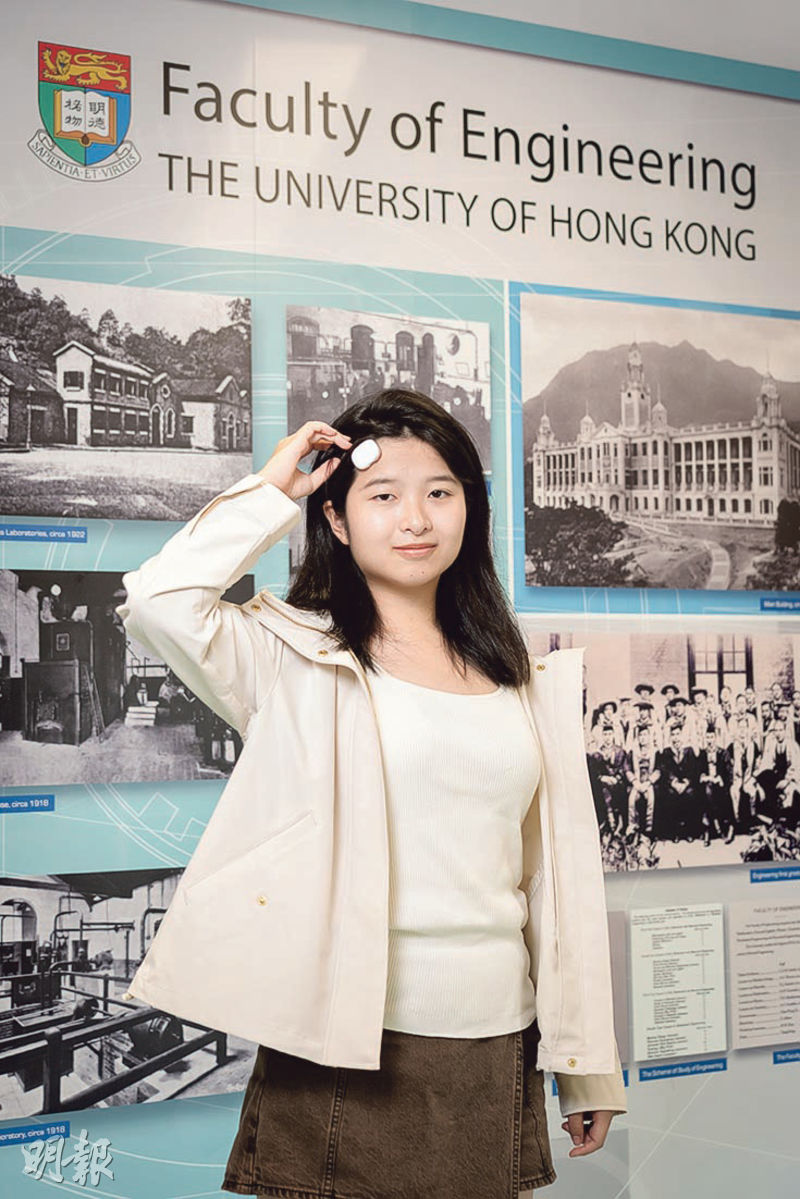

NeuroHarbor共同创办人赵雅洲表示,脑电波感测器可佩戴在前额,但具体位置取决于癫痫的发作位置。

明报记者 薛伟杰

摄影 冯凯键

香港大学深圳医院神经中心神经外科医生付维亮表示,癫痫发作其实是大脑中部分脑细胞异常放电的结果。癫痫发作时的脑电波波幅较大,而且形状比较尖,不是正常的波浪形。癫痫症很少直接引致死亡,但由于患者发作时会失去控制肌肉的能力,可能因而出现各种意外,例如:跌倒骨折、交通意外、洗澡时窒息、游泳时遇溺、自己咬断舌头等。除了这些即时风险,若癫痫症经常发作,中长期来说,也会令记忆力转差,甚至愈来愈多脑细胞异常放电。心理方面可能影响患者不敢正常工作和外出社交等。

癫痫源于脑细胞异常放电

至于癫痫症发作频率差异很大。病情控制得好的,可能两三年才发作一次。病情不受控的,一日发作几次也有可能。现时癫痫症最主要的治疗方法,是靠食药减低发作频率,大约三分之二的病人都可以靠食药控制病情,这也是最廉宜的治疗方法。但药物治疗也可能有副作用,例如部分病人食药后反应可能变慢,或者肝功能受影响,这就可能需要将剂量调低。

如果药物治疗效果欠佳,就需要考虑其他治疗方案。其中一个方案,是透过外科手术切除那部分异常放电的脑组织。但这方案不适合所有癫痫症病人,因为医生有可能未能准确找到异常放电的大脑部分,或者找到了,但发觉那部分不能切除。

另一个方案称为「迷走神经刺激法」。医生会透过外科手术,在癫痫症病人左边颈部的迷走神经植入一个线圈,并将触发装置植入胸前,两者在皮下以一条导线连接。以后每当病人癫痫症发作,就靠其心跳来触发那个线圈,透过电脉冲刺激颈部的「迷走神经」抑制癫痫。但医生可能仍然需要根据病?,调整刺激的频率或强度。而植入的电池使用5至7年后,亦需要更换。这个方案可能引致声音沙哑、咳嗽、呼吸急促等副作用。后两个治疗方案都属于入侵式,费用较高。

AI模型准确率逾95%

NeuroHarbor共同创办人赵雅洲、产品经理胡忻旻表示,该公司的方案突破之处在于,既毋须食药,也不用做入侵式外科手术。整个方案分成两部分。第一部分是一个穿戴式脑电波感测器,配合一个自行建立的人工智能模型,在1秒内就可侦测到癫痫发作。第二部分是一个刺激「迷走神经」来抑制癫痫的外置装置。现时第一部分的进展较快。上述人工智能模型经过超过1000小时的多国脑电波图数据训练,侦测准确度已超过95%。

脑电波感测器原型重9克

脑电波感测器的原型就好像一件纤薄的发夹或者头饰,上一个版本的面积是59×47毫米,重10克。赵雅洲去年到美国修读博士课程时,带同这个旧版原型。在访问之前,该公司透过深圳的代工厂再造出新版的原型,面积缩小至36×27毫米,重9克。至于内里的脑电波晶片,也是该公司自行设计。这个脑电波感测器的佩戴位置,取决于癫痫的发作位置。如果是枕叶癫痫就佩戴在后脑;如果是额叶癫痫则佩戴在前额。感测器接触头皮的那一面有几个隐蔽电极。该公司稍后还会将水凝胶加入其可更换胶贴,来增强收集脑电波的效果。这样使用时就毋须在头皮涂上水凝胶,更加方便。

该公司计划将来再招募不同人种的癫痫症患者,长时间戴上其脑电波感测器原型做训练和测试。目标分别在2027年和2028年取得美国食品及药物管理局(FDA)和中国国家药品监督管理局(NMPA)的医疗器械认证。

至于第二部分的「迷走神经」刺激装置,外观、尺寸以至佩戴位置都会好像耳塞般。当脑电波感测器侦测到病人的癫痫开始发作,就会自动启动刺激装置,在癫痫完全发作前,透过电脉冲刺激耳朵位置的「迷走神经」抑制癫痫发作。这种设计有别于现时将线圈植入颈部的做法。优点是毋须做入侵式手术,成本低得多;而且是由脑电波直接触发,不是靠心跳触发,也可能不会引致声音沙哑、咳嗽、呼吸急促等副作用。

未来配合抑制装置即时干预

但这个「迷走神经」刺激装置的研发进度较慢,第一个原型仍在设计中,预料明年庾x??能够制成和开始小规模测试,2028年才做正式临?测试。该公司估计,脑电波感测器的售价大约1000元,可以更换的水凝胶胶贴每片约150元,「迷走神经」刺激装置的售价则暂时未能估计。