公民点对点:晚期照顾 病人话事(组图)

发布 : 2025-1-13 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

灵实司务道宁养院设客厅(左图)及复康治疗中心(中图),让院友有家的感觉。另设告别室「怀爱阁」(右图),让家属与逝者作最后告别。

(图c)

预设医疗指示Q&A

Q:什么是维持生命治疗?

A:维生治疗指对维持某人生命属必要的医治。按医管局临?伦理委员会,除人工喂食外,维生治疗还包括心肺复苏术、人工辅助呼吸、输血等。部分维生治疗是创伤性的,例如心肺复苏法可能导致病人肋骨断裂,以及为病人「插喉」或导致气管不适,甚至引发肺炎。

Q:为何要订立《条例》?

A:此前在普通法下预设医疗指示同具法律约束力,但执行时遇到实际困难和法律问题,例如医生顾虑病人于临终阶段或会改变主意而带来潜在责任问题、医生和家属争议指示是否有效、《消防条例》下辅助医疗人员不论病人有否指示仍须「复苏或维持病人生命」等。

《条例》把预设医疗指示编纂为成文法则,除厘清法律责任,保障医护人员,同时会修订《消防条例》和《精神健康条例》,以消除急救人员的法律障碍。

Q:预设医疗指示等同安乐死?

A:安乐死指用人工方法主动结束病人生命,在香港属遾x??。不给予/放弃无效的维生治疗不等于安乐死。在晚期病情中,医疗科技虽能延命,惟疾病不能逆转,此时的照顾焦点在于舒适安详的临终过程。

预设医疗指示

(Advance Medical Directive)

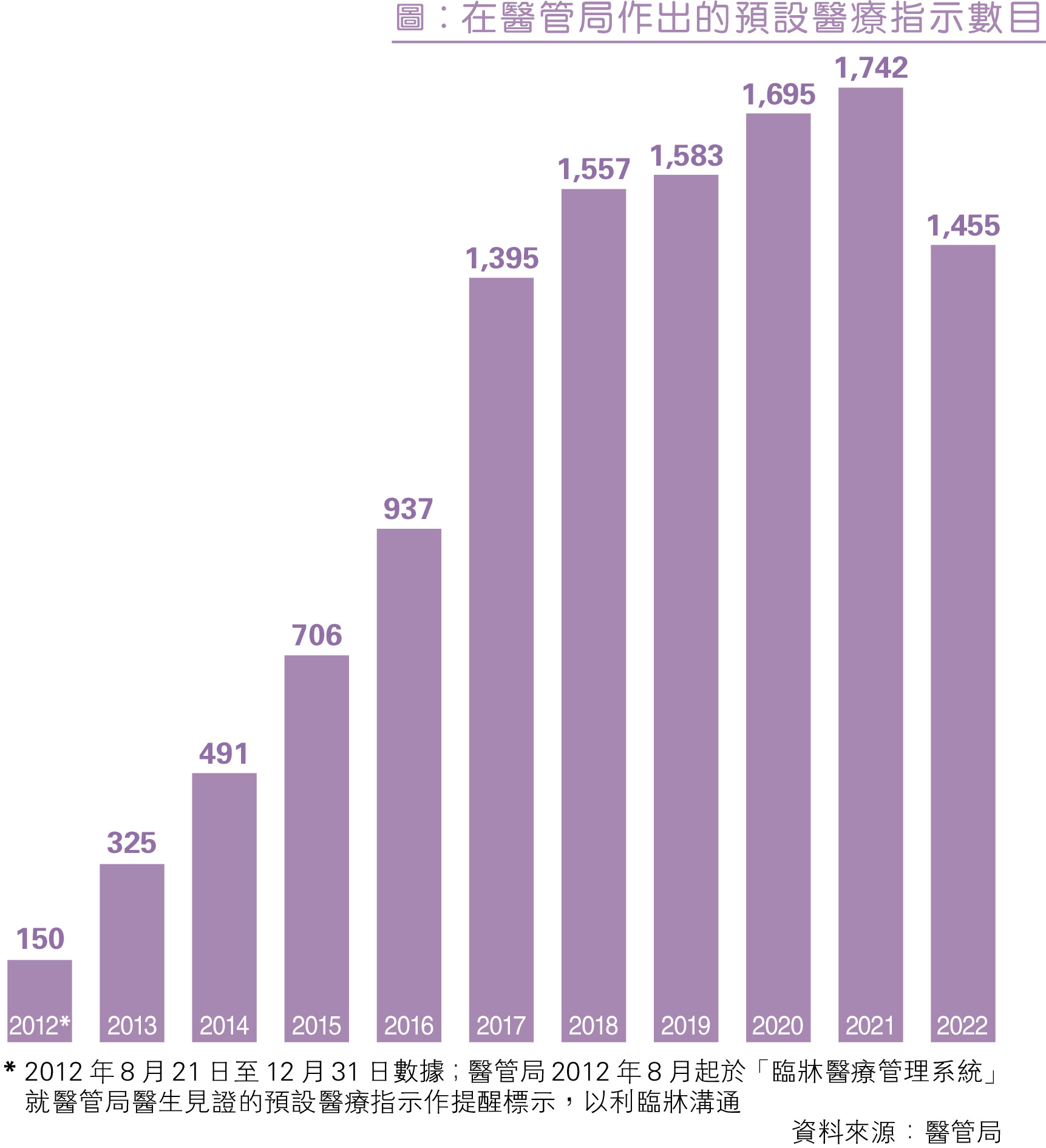

医院管理局数据显示,自2013年起愈来愈多港人签署预设医疗指示(见图),反映病人、家属和医护专业人员对此愈加接受。预设医疗指示是俗称的「平安三宝」之一,另两宝为持久授权书和遗嘱(俗称「平安纸」)。

香港中文大学社会工作学系讲师、美国死亡教育及辅导学会认可死亡学院士冯广荣2024年12月在《明报》撰文,点出大众对预设医疗指示认知率甚低,建议政府动员社区团体(如18区关爱队)宣传,利用其社区网络接触有需要市民,提供更多资讯和服务。

团结香港基金团队指出,现行教育局《价值观教育课程架构》对生死问题探讨不足,建议将生死教育纳入中小学课程,并融合哲学、宗教等元素,提升学生对生命议题的理解和准备。

晚期照顾

(End-of-life Care)

医管局将「末期病人」定义为患有严重、持续恶化及不可逆转疾病的病人,且对针对病源的治疗毫无反应,预期寿命短暂,仅剩数日、数周或数月。晚期照顾一般指为疾病进入较晚期、将近离世的病人提供纾缓治疗及照顾,提升病人直至临终一刻的生活质素,并促进病人家属在亲人病重期间以至离世后的福祉。

纾缓治疗 (Palliative Care)

纾缓治疗包括但不限于晚期照顾。据世界卫生组织(WHO),纾缓治疗旨在改善患有危疾重症病人的生活质素,并支援其家属或照顾者。纾缓治疗以团队模式支援病人直至离世,可与治疗并行,病患初期可减少不必要住院,提升生活质素,末期则提供晚期照顾。

基督教灵实协会灵实司务道宁养院纾缓医学科专科医生陈炜婵解释,纾缓治疗由医生、护士、医务社工、临?心理学家、物理治疗师等组成跨专业团队,为病人及家属提供身心灵、社交等方面的支援和治疗,包括施药减轻病人痛楚、情绪辅导等。

香港1982年起开展纾缓治疗服务(过往与「善终/宁养服务」互换使用),主要由医管局提供。2022/23年度共有逾6.45万人次使用康复及纾缓治疗日间服务。此外,目前有私营疗养院及不少社福机构提供安宁照顾及社区支援服务。

预设照顾计划

(Advance Care Planning)

预设照顾计划是综合纾缓治疗及晚期照顾不可或缺的一环,指患有严重疾病者在仍有决定能力时,与家属和医护人员商讨未来的治疗选择和照顾计划,其中包括订立拒?x??受维生治疗的「预设医疗指示」及「在居处离世」,即可在家中、安老院或养护院等较熟悉的环境安然离世,不一定要在医院。医管局2019年??u出《预设照顾计划指引》。

不过,赛马会安宁颂2023年7月访问1506名港人,有88.3%表示从未听过预设照顾计划,听过简单解释后,当中逾三分之二称打算在晚期病患时设立;76.8%认为自己是晚期治疗的最终决策者。就预设医疗指示,75.3%受访者称未听过,经解释后当中七成人表示愿意订立,另60.7%支持家人订立。不倾向订立预设医疗指示的受访者中,44.5%认为「麻烦」,32.7%认为没即时需要、26%认为没法律效力、24%称认识不足。

■知识增益

死亡质量指数 港排第9

《经济学人》智库(EIU)受连氏基金会委托调查,根据善终及医疗环境、人力资源、医疗护理的可负担程度和公众参与5个因素排出「死亡质素指数」(Quality of Death Index),2021年调查显示,香港在81个国家/地区中排名第9,整体得分88.4。

■模拟试题

(1)根据资料图表,描述有关「在医管局作出的预设医疗指示数目」趋势。(2分)

(2)根据资料及就你所知,指出和解释本港预设医疗指示立法后,仍可能面对哪些挑战?(4分)

(3)承上题,参考资料及就你所知,提出应对上述挑战的建议。(4分)

■参考答案

顾问教师:陈志华

(1)根据资料图表,在医管局作出的预设医疗指示数目呈上升趋势。资料显示,2013年预设医疗指示数目只有325宗,然而数字逐年上升,至2017年已过千宗,至1395宗,5年间上升逾300%,至2022年更达1455宗,约10年之间变化很大,2013至2022年升幅达348%。可见,在医管局作出的预设医疗指示更普及,数目呈上升趋势。

(2)公众认知不足

根据资料,即使本港预设医疗指示立法,仍可能面对公众认知程度不足的挑战。

资料提及,根据赛马会安宁颂的调查,75.3%受访者称未听过预设医疗指示,即使经解释后,不倾向订立预设医疗指示的受访者中有24%表示原因是认识不足。虽然预设医疗指示经过立法程序及传媒报道,但公众仍可能不太了解相关指示的内容及实际运作,有碍他们本身或为家人订立指示的意愿。政府及医疗界仍可能面对不少市民对医疗指示认知不足的挑战。

法律风险及资源分配

其次,本港就预设医疗指示立法,医疗界可能面对法律风险管理及资源分配的挑战。

就我所知,即使病人已订立预设医疗指示,但部分病人家属或出于宗教或情感原因,可能未必同意执行相关指示,与医护发生争执,甚至可能诉诸法律。医院及医护人员未必具备相关法律知识及资源,应付因应预设医疗指示实行后可能出现的难题,如内部系统需具相关资源共享指示等,因此医疗界可能面对法律风险管理及资源分配的挑战。

(3)加强公众教育(图c)

(本网发表的作品若提出批评,旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点,目的是促使矫正或消除这些错误或缺点,循合法途径予以改善,绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。)

[智学公民 第111期]