奇峰突出《粗犷派建筑师》(组图)

发布 : 2025-4-04 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

Adrien Brody天生一副惹人怜悯的样子,演大时代的苦难角色属不二之选。

首轮电影的中场休息,数码放映后新的做法,会不会因此开先河?

撰文:家明

《粗犷派建筑师》三个半小时的篇幅,重塑旧时代,剧本由Corbet及他的伴侣Mona Fastvold合编,据说筹备经年。骤看以为真人真事,再找网络资料始知大体上虚构(他们参照了一些原型人物)。影片主角一家为二次大战的集中营幸存者,叙事从战后展开:匈牙利籍犹太裔建筑师移居美国,十多年间他与家人及工作上可歌可泣事?。真好玩,电影院愈是受到串流威胁,愈多电影人要证明大银幕无法取代。Brady Corbet无所不用其极的追求别开生面、奇峰突出。他好像还嫌项目的难度未达标,《粗犷派》几乎全用菲林拍摄,而且更选用了一个陈年的阔银幕格式VistaVision。

摄影好看 巨幕享受

Corbet与摄影指导Lol Crawley(Corbet至今三出影片皆与他合作)的理由是,《粗犷派》重现五十年代,他们就索性用回那年头的影像格式。上世纪五十年代,电影为了迎抗电视的威胁,阔银幕与彩色影像渐次流行。当年阔银幕的专利格式极多,有些成本太贵,VistaVision算是其中较划算的。它沿用原有的35mm底片,分别只在摄影机改以横向拍摄,令传统银幕比例稍稍拓阔,解像度也因此提高。五十年代经典美国片像《搜索者》与《迷魂记》等,皆用此格式摄制。

所以《粗犷派》的摄影极好看,以巨幕来观赏最享受。Crawley操刀的光影与色调异常讲究,内景拍得很诗意(如片首的妓院),并用上大量复杂调度的长镜头。VistaVision的大画面拍建筑物份外夺目。片中好几个段落,让壮丽建筑、山色的影像跟随?激昂配乐的节拍(本片配乐是来自英国的Daniel Blumberg),一记记有力在观众眼前敲打,影音震撼,电影感极强。

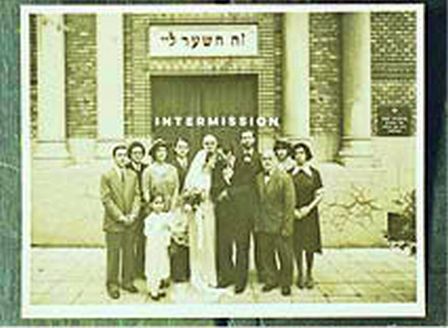

《粗犷派建筑师》学足老电影一样,片首还附有「序曲」,中间设「中场休息」。「序曲」只有音乐没有画面,目的是帮助观众入戏。《粗犷派》的「序曲」算很短了。至于「中场休息」,也是早已丧失的传统。我辈戏迷自有认知以来,影展放映不计,首轮戏院的电影,篇幅再长也会一直放的,不管是多年前的《末代皇帝》、《魔戒》抑或前年的《花月杀手》。我猜一来是减省时间,二来为了省却电影院机器操作(尤其菲林年代)与秩序管理的麻烦。

今天《粗犷派》的「中场休息」有点不同,印象中前所未见的。电影放映自数码化以来,「中场休息」以崭新方式重新出现:银幕上的影像照放、放映机不用暂停,画面由活动影像转化成一帧持续的硬照,背景还可以配上隐约的声音效果。硬照中间显示「中场休息」字样,并附有十五分钟的倒数时钟。戏院只要做的是亮灯与关灯,观众的离席与重新入场自行安排,不用劳烦职员及广播提示(戏院早已不设「带位员」)。这个体验新颖,往后的「长片」会不会仿效?

「中场休息」的好处是让观众稍息,解解手、伸展手脚或喝杯咖啡。同时,细味一下上半部的信息,准备下半部的剧情。《粗犷派建筑师》的结构定得很准,上下两部分,不多不少都各是一小时四十分钟。看来无论剧本或剪接,它的结构一直保持得缜密。影片主角为匈牙利人,剪接师碰巧(?)也来自匈牙利。他名叫David Jancso。戏迷见到Jancso姓氏会灵光一闪,没错,他果然就是匈牙利已故名导杨素(Miklos Jancso)的儿子。

一串长镜 从暗至亮

杨素以长镜头著名,其子David与Brady Corbet再度合作的《粗犷派建筑师》,亦要处理大量长镜头素材。影片一开始就有一系列长镜头了,其中Adrien Brody演的主角Laszlo Toth,说他初到美国,从阴暗的船舱走出明亮的舱外。说导演Brady Corbet奇峰突出,其中一点:《粗犷派》片首、片末演职员名单的显示方式统统与众不同。就连那个难民到达美国的一场戏,也以一个倒转了的自由神像作结。既不像《教父续集》,也不似《星光伴我飞》。

颠倒神像预告了后面的剧情,《粗犷派》犹如是针对「美国梦」开的一场玩笑。全片分成两部分,第一部分称为「抵达之谜,1947至1952年」。讲述Laszlo到达美国,落户宾州的费城。他投靠从事家具业的老表Attila(Alessandro Nivola)。某次,两老表以为接到一单大生意,可惜好景不常,两人因此分道扬镳。我们看?Laszlo初到贵境的浮浮沉沉、怀才未遇。庆幸几年后,他终于得到大富豪Harrison(Guy Pearce)的赏识。

Harrison延请Laszlo建造一座矗立于山岗上的宏大社区中心建筑,以亡母命名。Laszlo虽得老板信任,不过工作上还有不少摩擦,比如他崇尚的「粗犷美学」未必获得认同。影片第一部分的结尾,Laszlo带?他的建筑模型向众人展示、解说。信奉犹太教的Laszlo,社区中心建筑构想最洋洋自得的细节,是透过阳光的照射,在中心的教堂室内打出一个十字架的光影。在一旁聆听的Harrison,亦难掩自满的神色。第一部分最末的画面与配乐加起来,收结得很有气势。Laszlo仕途上的暗涌,到此好像一扫而空。

第二部分称为「美的核心力量,1953至1960年」,一开始也是先声夺人的长镜头。话说几经波折,Laszlo的妻子Erzsebet(Felicity Jones)终于可以从匈牙利去美国跟他团聚了。这部分的第一场戏在车站,Laszlo满心欢喜去迎接,才发现妻子受健康问题拖累,要坐轮椅,他为此伤痛不已。与妻同行还有外甥女Zsofia(Raffey Cassidy),受过去的打击影响而不会言语。夫妻团圆虽然难得可贵,可是他们各有身心创痕(Laszlo来美时在船上染了白粉瘾),加上不论文化及宗教也寄人篱下。对外有不少矛盾,夫妻把房门一关,他们的枕边语也甜蜜不到哪里去。

Corbet与Fastvold的剧本,透过Laszlo一家人反映整个颠沛流离的犹太世代。躲过大屠杀的灾劫,背井离乡,来到资本主义美国。这里有无限机会,可以白手兴家(Harrison正是典范)。只是,为了讨生活,有人委曲求存(改名及归化天主教),有人迷失旁徨。Corbet何以锺情建筑师故事?他说一直对建筑有浓厚兴趣。《粗犷派》做了大量资料蒐集功夫,把一幢本来不存在的建筑「盖」起来了。全片的叙事,就是围绕它从零到建造完成。另外,「建筑」也跟「电影」雷同,由起草到宏大的作品终于完成,体现创作人的心思。但过程必须集众人之力、昂贵的资本。肯定有不同(尤其老板)的意见、争拗,创作者如何平行各方、发挥创见才是当中最大的学问。

《粗犷派建筑师》的Laszlo作为一位才华洋溢的创作者,EQ本来够高了。比起老表Attila,他敢于开天杀价。他第一次与大富豪Harrison碰面,对方破口大骂,他倒是不慌不忙的点烟,拂袖离开。面对建筑计划的勾心斗角,他据理力争,甚至不惜牺牲自己的收入以求尽善尽美。他有情有义,对一名黑人单亲爸爸Gordon(Isaach de Bankole)本来也不离不弃,直至去到最后。他唯一一点没有看清的,大概是上流社会的金玉其外,败絮其中。片名The Brutalist原来语带相关,除了指主角的建筑流派,后面观众恍然大悟,竟然还有另一重字面的含义。

《粗犷派》几个家庭的性别对比鲜明。富豪家族的「母亲」角色被淡化,不论祖母与母亲,全片下来竟连照片也没有。反倒犹太家庭的女性形象突出:Erzsebet很聪慧的,负笈牛津留学,在祖家匈牙利当记者。她说过一番话,大可作为点题:「失去母亲就失去了做人处世的根基,理智未必知晓,内心却一清二楚。」她纵使周身病痛,为人果敢理智,人前从不流露软弱一面。外甥女Zsofia有段时间默不作声,可她的身影贯串整部电影(包括片首、片末镜头,以及尾声的演说)。她也比长辈更知所进退,明白那里才是应许之地。

《粗犷派》另一中看是演出。天生一副可怜相、一堂八字眉的Adrien Brody,演贫病交迫的悲惨角色实在不二之选。出乎意料的是,好些年未见有代表作的Felicity Jones,这次完全蜕变成另一个人,表现十分出色。Brody与Jones有好几段姿态亲昵、情绪起伏不定的闺房长镜头。摄影机紧贴他们的脸,一气呵成补捉复杂多变的情感。然而,电影之外,两人戏里说的匈牙利语对白引发争议。事缘影片后期制作时,有利用到人工智能科技帮助润饰他们的发音。这样子达到精湛「演出」,似乎有欠公允,尤其是论及奖项时候。

AI辅助 演技何价

就是了,过去本来要求演员久经苦练的,今天科技帮上一把,即能水到渠成。这样很难自欺欺人说,明明有工具也刻意不用。电影毕竟是为了「拟真」,不是要展示明星多么有语言天分、后天有多刻苦。长远下去会问,「演技」还有价值?甚至还需要「演员」么?不晓得。唯一肯定的是,电影拍摄的人工智能技术将更无孔不入了。