营地原址大帽山 台风摧?迁大屿(组图)

发布 : 2025-4-13 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

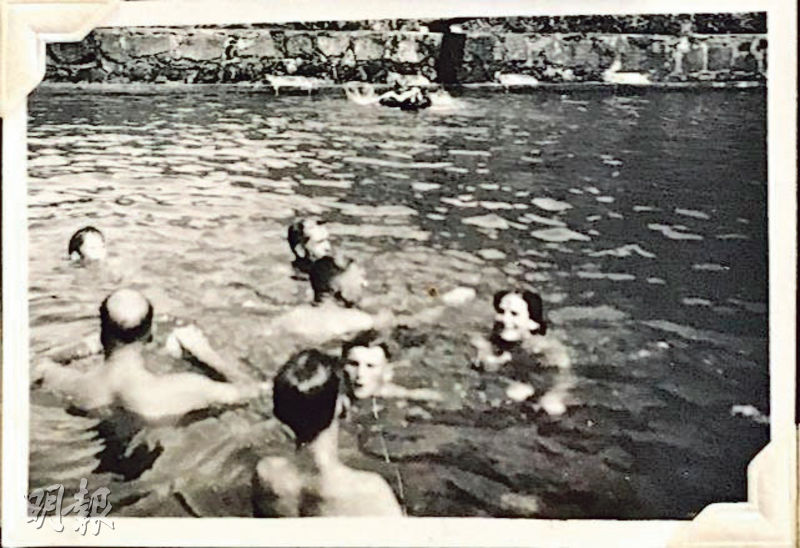

1927年夏季,在英军协助下以炸药开凿岩石,并建造水泥堤坝,修建泳池,翌年竣工。以海拔高度计算,这个游泳池堪称香港最高的人造水池。此图摄于1948年。(中大建筑学院提供)

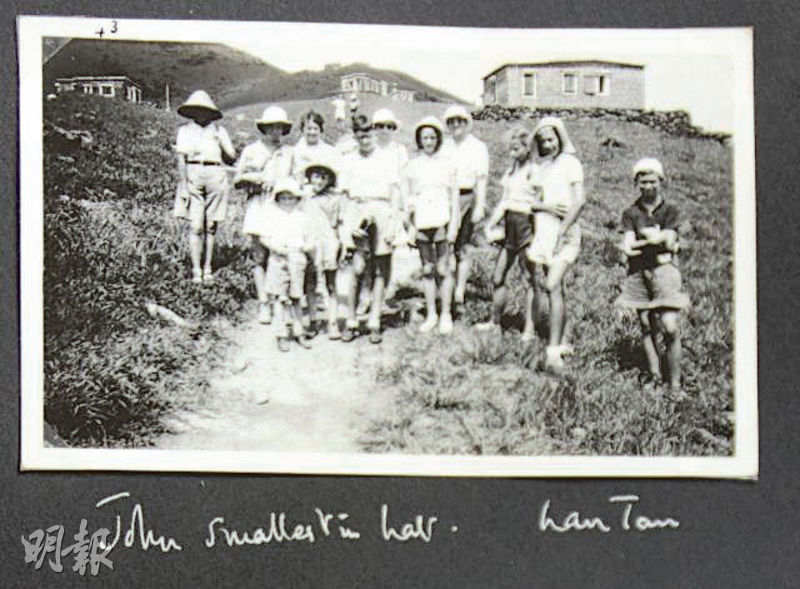

烂头营早期居民全是各宣教团体成员,主要驻?在广州、佛山、阳江等地,亦有小部分宣教士由美国长老会派来香港,烂头营成为他们在港的避暑山庄。(中大建筑学院提供)

曾考虑昂平 避寺院选大东山

由宣教士组成的营地委员会于1923年秋季走访香港各处山头,寻找合适地点兴建营地,曾考虑马鞍山和大屿山等,当时与营地委员会联络的辅政司署认为大屿山较适合,因山脚有村庄,较易购买物资。营地委员会成立两个小队,一队前往昂坪,另一队前往大东山和二东山之间的山拗,认为两处均合适,但由于昂坪已有华人居住和寺院,故营地选址「拣无可拣」。

资料显示,早期烂头营石屋的业主是以宣教团体或由他们设立的教会名义购买石屋,因此石屋大多以宣教团体、教会组织或其受托人的名义在土地注册处登记。时至今日,烂头营19间石屋之中,约三分之一仍由团体拥有,数十年来不时有宣教士成员或其家人于夏季到石屋居住。

(城市保育)