公众谘询10年减半 平均日数缩短 政府称采不同方式听意见 学者忧官民矛盾加剧(组图)

发布 : 2025-8-25 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

图为本月初特首李家超(右三)率领问责官员出席《施政报告》地区谘询会。本报透过政府谘询文件及新闻公报资料库统计,政府就主要政策进行的公众谘询近年有所减少,政府发言人回覆查询表示,一直以开放包容的态度收集市民意见,是否及如何进行公众谘询,由各政策局和部门考虑政策或计划的性质和需要而决定。(资料图片)

明报记者 郑启智

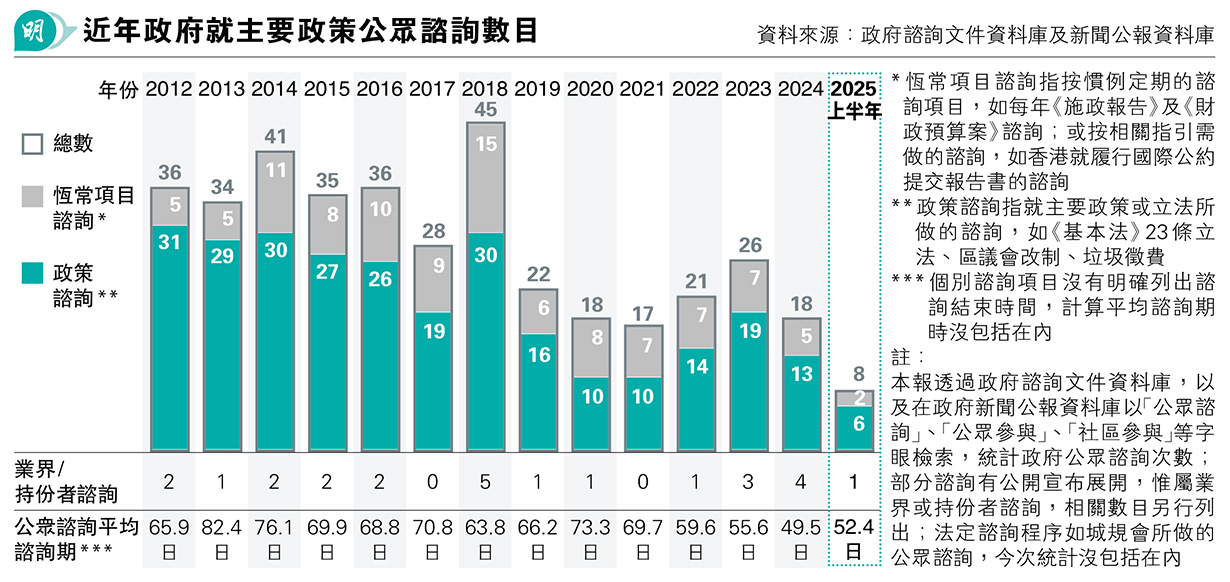

本报透过政府谘询文件及新闻公报资料库,统计最近3届政府就主要政策进行的公众谘询及公众参与项目,由2016年之前每年谘询逾30次,跌至过去4年平均每年谘询20次(见图)。撇除《施政报告》、《财政预算案》等恒常谘询项目,就新政策或立法的谘询由2016年之前每年逾25次,跌至过去4年平均每年14次。政府谘询数字在2020年至22年新冠疫情期间明显下跌,之后略有回升,惟与疫情前的次数仍有差距。

比较往届政府 政制议题近绝?

按3届政府划分,前特首梁振英及林郑月娥任内分别展开至少185次及117次谘询,平均每年37次和23次。特首李家超上任两年半,至今谘询至少68次,平均每年27次。部分政策范畴的谘询近年明显减少,如政制议题早年谘询较频繁,包括2012年就取消区议会委任制谘询、2013及2015年就政改进行两阶段谘询等,近年几乎绝?。

公众谘询期亦缩短,平均谘询日数由2022年之前平均超过60日,跌至去年不足50日。

政府发言人回覆查询,表示政府一直以开放包容的态度收集市民意见,除公众谘询外,亦会通过民调、焦点小组、地区谘询会、联系相关组织或人士等广泛听取意见。发言人称,各政策局和部门会因应政策或计划的性质和需要,决定是否及如何谘询公众,谘询期长短的一般原则是有足够时间让市民表达意见。

学者称2019后管治思维变

港大社科院前院长卜约翰分析,北京要求施政尽快见效,令当局??u行政策较趾x??,惟公众谘询耗费时间。他续称,2019年反修例运动后,政府管治思维改变,或视公众为「麻烦和阻碍」,也是谘询减少的原因之一。他认为制订政策需要公众参与,因应社会意见调整,才能有效实施,忧虑谘询减少致政府与市民之间出现矛盾,「会失去市民的合作,他们会置之不理,认为与他们无关」。

立?x??议员谢伟俊称,谘询期太短影响政府解说与政策讨论,称谘询过程让市民感觉政府透明度高、尊重民意、认真严肃处理问题。他并说,市民对公共政策的关注度降低,亦可能令政府减少谘询。但谢认为,部分政策以往因长时间谘询,「积了很久都没机会做」,如修订《保护海港条例》,在新谘询模式下能迅速上马是好事,又称政府近年加强就?x??联络议员,「积极过以前」。

刘兆佳:以往高度政治化 今届重经济民生

刘兆佳表示,以往社会高度政治化,政策容易演变成政治问题,政府透过公众谘询解说和争取支持,今届政府聚焦经济民生,争议议题不多,所以谘询较少。他并称,部分政策未必适合谘询,如调升急症室收费,应平衡社会整体利益,「这类事肯定很多人反对,谘询是自找麻烦」。

工联会立?x??议员邓家彪认为,关键在于政府能否「拿准民意」,举例中九龙干线收费水平没正式谘询,当局仍聆听民意将收费由10元下调至8元,并称立?x??审议?x??时会反映业界和社会意见,当局有按建议修订?x??。他以调整长者两元乘车优惠为例,虽然不设谘询期,但政策研究和酝酿时间长,各界提出意见,市民亦有心理准备,反映政府有不同方式??u勾x??策讨论。

本研:民间需另寻新路发声

本土研究社成员陈剑青称,政府有责任尽量开放谘询渠道,惟民间亦要适应并寻找新方式发声,如政府去年就「农业优先区」展开持份者谘询,本研便设立「意见转寄网上平台」,收集并转交公众意见予政府。绿色和平资深项目主任谭颖琳倡政府提高谘询透明度,解释不采纳意见的原因,又建议分阶段谘询,举例垃圾徵费由谘询到实际??u行相隔10多年,进行多轮谘询可收集最新意见。

(蒐集民意系列之一)

■明报报料热线:inews@mingpao.com / 9181 4676

- 居民生活压力沉重 素里食物賙济库单月服务人数创新高

- 【快讯】【美国联邦上诉法院】特朗普援引紧急权力实施全面性关税行为违法

- 【无70分以上无法完毕业10年级学生多专注数学科学】学者称较少专注金融学识

- 列市街头涌现简体字招聘广告 警方指骗徒藉机套取个人资料挑选目标

- 【卡尼设立重大项目办公室】总部设伯达省执行长是她

- 【省警8个月调查破获非法网络】检控5人4为华裔检获八百万元非法大麻产品

- 【博励治呼吁自由党政府从速修改《刑法》】为保卫家园加拿大人提供更多法律保障

- 卫生局提醒去过Sea Monkey Coffee的顾客 留意有无出现甲型肝炎症状

- 【加拿大第二季度进口关税收入36亿元】比去年同期增加21亿

- 【两年来第一次】加拿大今年次季GDP按年下跌1.6%

热点文章