议题close-up:聋人子女 成长历练得失并存(组图)

发布 : 2025-4-03 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

Cassia(左)及 Cindy(右)都是在聋人家庭中成长,小时候已需肩负父母与外界沟通的责任。(卢曼盈??o?J??

Cassia(前右)说手语是她的母语,每次与家人们打手语,她都会觉得很有安全感。(受访者提供)

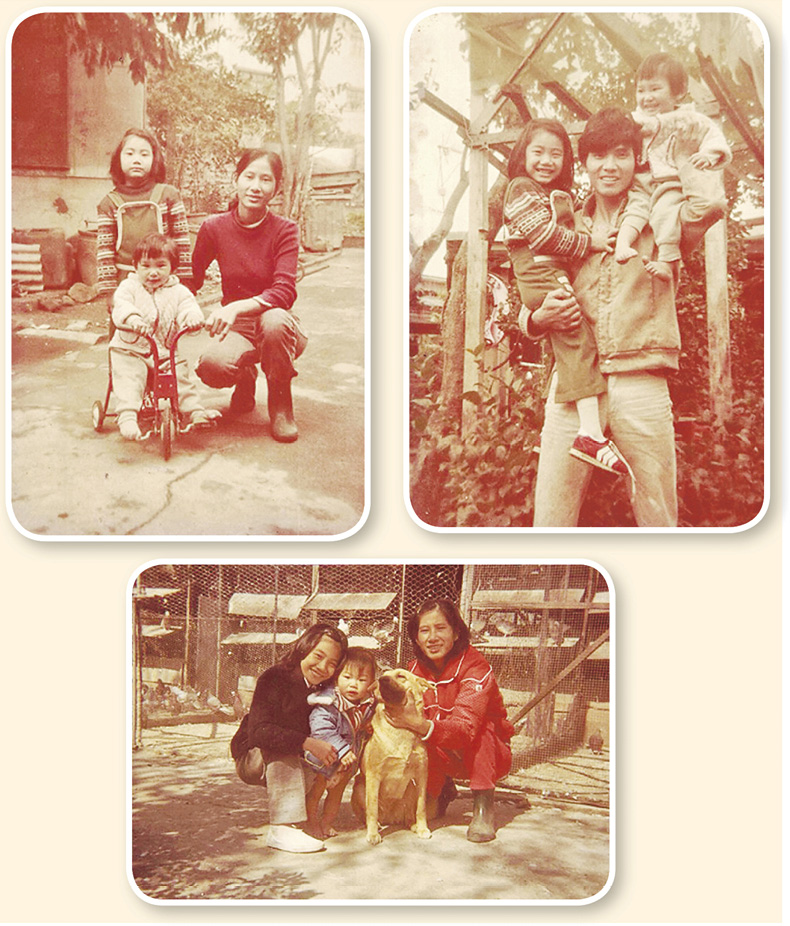

Cindy(图中较年长的孩子)说,童年时期也有快乐的回忆,虽然爸爸听不见,但手工很好,会自制很多玩具给她,亦会到邻居家逐户逐户敲门,请对方教女儿写作业。(受访者提供)

Cindy表示,最伤心的是小时候听见别人叫爸爸「哑仔」,「好想保护爸爸,不明白为何他时常要受到这些对待,又无人为他出头」。(卢曼盈??o?J??

文:锺美?

图:卢曼盈、受访者提供

聋人的健听子女有一专有名词:「CODA」(Children of Deaf Adults)。 这些孩子生活在听力健全与聋人文化的交界处,从小肩负起远超同龄人的责任,并在语言发展、身分认同及社会融入等方面经历种种挣扎。

对大多数聋人子女而言,成长及语言发展的历程与一般孩子截然不同。Cassia是CODA,她忆述初入读幼稚园时,曾对教师做手语,说急?要上厕所,但教师看不明白而没有理会她,结果她尿湿了裤子。在学校环境中,教师很可能因缺乏对聋人文化的了解而产生误会。Cassia举出另一个例子,CODA习惯透过触碰对方而非说话来引起他人注意,因为聋人父母无法听见孩子的哭喊或呼唤,「我可能要拍他、拉他、扯他或??u他,对方才有反应」,可以想像将这套社交方式放在学校而引起的误会,「有老师会觉得我没有礼貌」。Cassia淡然道。

聋人社交方式引来误会

Cassia说6、7岁时有人对她说:「你爸爸妈妈很惨。」年幼的她不知该如何反应,「原来我的爸爸妈妈很惨,我不知道爸爸妈妈很惨」。现时回望,她认为尽管出于善意,也不可对孩子说这样的话,「孩子未必能消化,不需要你这样说」。

另一方面,因CODA在家中使用手语,在学校使用口语,这种环境导致他们的学习门槛提高了。Cassia表示,小学英文课考读默英文单词时,她需要比其他人多思考一步:「举个例默『LION』(狮子),我会先想手语怎样打,再想中文字,最后转做英文L-I-O-N」,这多次语言转换的过程,使他们在学习上需付出更多努力。

小小年纪承担父母翻译责任

CODA在很小的年纪便要承担替父母翻译的责任。 Cassia说,她6、7岁时爸妈发现她懂得听电话后,就开始承担起家中对外沟通的事宜,大至为父母报警,小至缴交各种日常杂费,这些远超孩子能力范围的责任,却成为CODA 的生活常态。

社会对聋人群体的支援有限,尤其是手语翻译服务不足。早早留意到父母的需要,想尽一己之力减轻家庭压力的Cassia不时碰壁。她分享有一次母亲中奖后需要电话登记,年幼的她尝试帮忙,却遭到工作人员的质疑:「(电话中)对方说要找你父母来听,我说妈妈在旁边,她听不到,对方叫我不要说谎,说要找警察抓我」,这些不讲道理的话让年幼的Cassia不知该如佾x??对,「那时感到很委屈,忍不住大哭,妈妈本来很高兴抽到奖,但看到我哭,就问发生什么事,但我不懂得说」。有口难言的无奈时常困扰她,「我很想帮忙,但有心无力或力有不逮,使我(小时候)感到愧疚和压力,很想快点长大,能够帮爸爸妈妈处理那些问题」。

语言遭「剥夺」 影响沟通情感表达能力

CODA的翻译责任并不限于日常沟通,Cassia说,很多CODA曾在急症室为父母与医护人员当传译。由于不少公营服务未能提供即时手语传译服务,只是儿童或青少年的CODA往往要在这类危急情?下担当传译的角色,不仅对他们造成心理压力,也可能导致严重后果,Cassia说:「你找小朋友做翻译,如当中沟通有差错,发生医疗事故,谁可以负责?」

聋人父母对自身价值和聋人文化的取态,很大程度上影响他们的亲子关系。Cassia表示,她很喜欢用手语跟父母沟通,「手语是我的母语,是我父母的语言,每次他们打手语,我都会觉得很有安全感」。不过,并非所有CODA都如Cassia所想,一些聋人父母或因自身的不安全感或自卑感,要求孩子在公共场合不要使用手语,孩子亦可能对打手语感到自卑,「我认识一些CODA朋友,父母会提醒他/她外出时不要打手语,既然父母隐藏起自己的语言,他们的小孩亦会认为使用手语很羞耻」,更为复杂的是许多聋人在以往的教育里被禁止使用手语,出现「语言剥夺症候群」(Language Deprivation Syndrome)的症状,缺乏充分语言发屾x??会,影响他们沟通和情感表达的能力。

◆自小家庭气氛充满紧张和冲突

香港聋人子女协会创会会长陈佳仪(Cindy)面对更严峻的成长环境,同样出生于聋人家庭的她,小时候与全聋父母和祖母住在一起,「小时候祖母向我灌输很多负面的信息,她很自卑,因为生了有缺陷的儿子,也很鄙视自己的媳妇」。由于只有Cindy能听得见,祖母对她说尽各种难听说话。「小时候真的很不开心,会觉得因为父母聋就弄成这样 ,身边又没有同学或朋友是这样。 」

Cindy说,家庭气氛总是充满紧张与冲突,由于父母听不见,他们吵架时说不出话,便会直接勾x??,「会敲墙、拍桌子、扔桌子,弄出很大声响 」,隔壁邻居担心有人命伤亡,常报警让警方介入。

造就良好观察力同理心

Cindy坦言童年过得不容易,亲戚亦对她不友善,「因为我是聋人的子女,我的地位总是较低和较差」,这种成见深深影响及伤害她,「我经常躲起来,关上房门哭,不断哭,因为不管我怎样哭,爸爸妈妈都听不到。」长大后,Cindy意识到种种成长带来的伤疴x??续影响她的生活,她花很长的时间见辅导,甚至修读辅导课程帮助自己,最后更成立香港聋人子女协会,希望帮助更多的同路人。

尽管面对诸多挑战,CODA在成长过程中也培养出独特的优势与能力,Cassia提出「CODA Gain」(身为CODA的收获)的概念:「我不觉得(因出生于聋人家庭)失去了什么, CODA有『CODA Gain』,我的『CODA Gain』是观察力很好,很懂得察言观色,很有同理心,我以往常常拿服务奖。」

Cindy曾经怨恨自己和家人,也不明白为佾x??长比其他人更坎坷,要经历如此多痛苦。近10年CODA这概念渐渐在香港有人认识,这名词让她知道还有许多人也处在有声与无声的夹缝中挣扎,决心要站起来为聋人争取权利。

争取应有权利 盼改善CODA处境

Cindy与Cassia分别列举各种聋人常遇到的问题,如医疗系统乃至公营机构内缺乏手语传译、聋人较难掌握社会最新资讯导致更易受骗等。聋人在社会缺乏支援的情?,同样地影响?CODA。Cassia说:「身为他们的子女,我有责任照顾他们 ,但我也有自己的生活。」她认为唯有为聋人争取应有权利,CODA的处境才能获得真正的改善,营造无障碍环境应是整个社会的责任,而非由CODA独力承担。

(主要学习重点:香港社会的多元文化特徵)

(本网发表的文章若提出批评,旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点,目的是促使矫正或消除这些错误或缺点,循合法途径予以改善,绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。)

[公民学堂 第096期]