电影节6出戏(组图)

发布 : 2025-5-09 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

《布拉格自由之音》

《狂妈日记》

《烟囱里的麻雀》

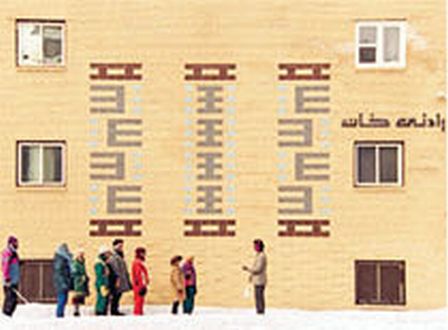

《加拿大有个小波斯》

《藏针女子》

《法国曼妙之音:米修勒格朗》

文˙家明

《布拉格自由之音》以史为鉴

以史为鉴。继两周前介绍的巴西片《至死方休》(I'm Still Here)后,另一出《布拉格自由之音》(Waves)在电影节也引发回响。无他,拍得够振奋人心嘛。

《布拉格》为捷克新片,编导Ji?i Madl才38岁。他的祖国当年爆发天鹅绒革命、共产主义垮台,Madl尚且年幼。现在透过新作重述1968年「布拉格之春」的往事。主角为一对兄弟,哥哥Toma?理科出身,自问政治冷感。他一心想保护叛逆的弟弟,盲打误撞被国营电台罗致。电台主播Weiner同志是个自省的共产党员,词锋锐利,节目以敢言见称。

六八年杜布切克担任第一书记,秘密警察虽然无处不在,政治气氛倒渐见开明。当然,众所周知,同年八月下旬苏军入侵布拉格后,改革的希望完全幻灭。《布拉格之恋》从平民身分见证时代,《布拉格自由之音》的视点则算半个局内人。Toma?突然被召见,被告知军队快将入城,不宜轻举妄动。偏偏,他与电台的同事不畏兵临城下,施展浑身解数奋力维持广播,向民众发布消息到最后一刻。

原文戏名直译可解为「电波」,也暗指「浪潮」,一股滚滚向前、无法遏止的浪潮。媒体是公器,不应沦为政权的喉舌。《布拉格自由之音》一帮年轻人合力借大气电波成就理念、负嵎顽抗、向不公义说不,叫人想起佐治古尼编导的《各位观众晚安》。

《自由之音》有兄弟情、友情与爱情,时代曲帮忙过场(其中一首为《穷街陋巷》用过的Be My Baby),节奏轻快;摄影很美、重现旧时代不惜工本,论排场与娱乐性不输给英美同类制作。「布拉格之春」如何落幕该不算「剧透」吧?《自由之音》不甘心只画下伤感的句号。戏里运动后各人的去留,也令今天的观众感同身受。

《狂妈日记》姜是老的辣

老套都要讲,姜是老的辣。英国导演迈克李八十二岁,继六年前的历史剧《彼得卢》后,去年才编导完成新作《狂妈日记》(Hard Truths)。比起前作,《狂妈》只拍两个家庭,貌似简单平常,细看则悸动不已。李导举重若轻的能力,叫人拜服。

迈克李1996年的《秘密与谎言》修复版年初于台湾重映,《秘密》中想找寻生母的黑人少女Marianne Jean-Baptiste,廿八年后再次担演迈克李的作品。意想不到的是,《秘密》的她温柔敦厚;来到今天《狂妈》她演绎歇斯底里的妇女,完全判若两人。她演一个叫Pansy的中年女人,脾气暴躁。她愤世嫉俗、看不顺眼所有人,日常到处招惹谩骂与是非。丈夫平时已经操劳,回家宁愿默不作声。高头大马的儿子也常被她责备,唯有躲到房间躺平。

相对Pansy,她的胞妹Chantelle也人到中年,亦为人母,性格南辕北辙。Chantelle开朗乐观,是个单亲妈妈,平日去发廊上班。她两个成年的女儿,被她教得头头是道。三母女赋闲在家,说说笑笑的打成一片。为何同样来自一个家庭,一对姊妹长大后如此不同?《狂妈》看下去慢慢会明白多一点。当前最明确的现象,是「负能量」隔代遗传。Pansy的焦虑与愤怒,像一面镜子,既投射到她身处的外在世界,好像人人都针对她,或不可理喻;同时也深深影响到下一代。

那《狂妈日记》可以像《破.地狱》一样,给顽固的主角感悟及转化的契机么?看过的不妨比较一下。《狂妈》叙事的时间不长,约是一周内的故事吧。妹妹Chantelle一早已想约定姊姊Pansy,母亲节一起往亡母的墓前拜祭,所以影片末段聚焦在母亲节一天。迈克李还相信血缘或家庭吧,「伴侣」可以挑、「亲人」没得选的。「前世啊……」,是的。可无论如何,总有人采取主动,一家人仍得好好的活下去。

《烟囱里的麻雀》几代恩怨

瑞士片《烟囱里的麻雀》(The Sparrow in the Chimney)也写家庭,同样从母亲出发,也围绕一对姊妹与她们各自组成的两个核心家庭。

编导Ramon Zurcher的第三出长片。看过他的前作,他特别爱拍人物的中镜,把他们置放到起居的空间内,以建筑的线条困囿;冷冷静静的,勾勒出纠错复杂的人物关系。

《烟囱》开首极美,暖和的阳光、平静的郊外小屋,四周湖光山色像个世外桃源,一家人与两头宠物活得相当写意。这一天是丈夫的生辰,妻子的妹妹带同家人来一起庆祝。然而,Maren Eggert演的母亲主角Karen,总是一脸忧愁的,欢欣不起来。她与青春期的女儿针锋相对很好玩,《烟囱》吵架都阴声细气的,女儿向母亲:「你再弄坏我的(性感)衫,我一把火烧掉你的衣柜。」

我们渐渐明了个中的因果。这个家庭,原来比初看复杂多了(哪个家庭不是?);而且恩怨不止我们见到的两代,还牵涉已经不在人世的祖父母。都说了,「家」这个观念,除了家人,还包含居住的空间。Karen一家人住的,是上一代留传下来的「祖屋」。传承屋子虽然充满福气,讽刺是又带有「诅咒」的味道,故人的回忆徘徊不去、每个角落蕴藏成长的苦乐碎片。故居多年前曾发生悲剧,阴影于是更挥之不去。

《烟囱里的麻雀》好看,Ramon Zurcher把整出戏经营得内敛、风格独特。叙事只关于家庭聚会两天的事,跟随主角Karen的思绪与心情跌宕,大部分时候寂静,但有时又变得超现实及节拍强劲(包括两段空镜的特写蒙太奇)。从女性视点,看家庭、婚姻与爱恨,不落俗套,也意想不到。

《藏针女子》好梦成空

《藏针女子》(The Girl with the Needle),去年备受注目的丹麦片,它有份角逐早阵子奥斯卡的最佳国际电影。

首要话题为摄影,全片黑白拍摄,气氛诡异阴沉。《藏针》拍的,乃1919年的哥本哈根。女主角Karoline(Vic Carmen Sonne)是个「工厂妹」,替一家大型的制衣厂打工。时值一次大战,Karoline的丈夫Peter被抓壮丁、赴前线去。日子久了,音信全无、生死未卜。工厂翩翩风度的老板看中Karoline,野合怀了身孕。老板人品不错,她心想从此过少奶奶生活了。不料此时丈夫退役回来,面容被?。「似是故人来」也不关键,关键是工厂老板堂堂男子汉,竟然像《安诺拉》的小白脸一样,非常害怕老母。穷家女嫁入豪门的美梦顿成泡影。

《藏针女子》相当锋回路转,Karoline的好梦成空只是头半小时。戏名「藏针女子」语带相关,一方面源于女主角是裁缝,针线乃她的谋生工具。另一方面不多说了,看毕全片肯定难以忘记。事实上,我们跟随Koroline,走进脏乱的贫民窟,过程死去活来。不过全片纵使弥漫?一片不祥气氛,贯彻首尾的,其实是铺写出一段又一段的「母女」关系。

编导Magnus von Horn看来也才华洋溢,他跟上文提及的Ramon Zurcher同代(「八十后」),《藏针女子》碰巧也是他的第三出长片。真棒,欧洲这个年纪的电影人已独当一面呢。Magnus von Horn身为瑞典人,念电影选择的是波兰著名的罗兹学校。他对老电影情有独锺?《藏针》似乎有不少指涉,像Karoline经常郁郁寡欢,她有天去电影院看戏的时候才最开怀(1919年的丹麦默片Towards the Light)。另外,《藏针》开演不久的一个画面,显然是向卢米埃兄弟的《工人下班》借镜了。

的而且确,看《工人下班》未必有感觉。若有机会窥探那些工人的生活,我们才会看到一张张有血有肉的脸。《藏针》片末注明,剧本有真实事件的启发。

《加拿大有个小波斯》离奇可爱

绝对是今年的最大发现,《加拿大有个小波斯》(Universal Lauguage),很多年没见过如此离奇可爱的戏。

编导是Matthew Rankin(剧本与另外两人合编),亦后生可畏。Rankin把加拿大想像成一个说波斯语(及法语)的国度。叙事分两边,一边说寒冬的温尼伯,两个小女孩发现雪地里面有张冰封的银纸,她们要找工具把它挖出来。另一边讲魁北克一个叫Matthew公务员(导演自己饰演)辞工了,坐长途巴士回乡下温尼伯,寻找失联生母的下落。

看完《加拿大》,始知Rankin拍实验电影起家,准是个疯狂影迷。《加拿大》全片以菲林拍摄,风格可说集各家之大成。有时deadpan或复古像Wes Anderson或Roy Andersson,有时又像阿巴斯。《加拿大》甚至更是从阿巴斯的《踏破铁鞋无觅处》(Where's the Friend's House?)蜕变而成的,所以才拍小孩,甚至莫名其妙地说波斯语。别误会,不是说Rankin活在别人的影子里。《加拿大》从美学到演出皆浑然天成,而且有非常抵死的幽默感。我万二分期待他下一出作品。

幽默感其中两例:戏里有个参加旅游团的游客问:「电影院仍放3D电影么?」导游回答:「不,3D太刺激了,现在只放1D片。」哈哈,1D片是「单向度的戏」乎?另一场,女人在街头兜售碎纸机。男人:「我们没纸可碎。」女人:「你们可买回去制面条,或鞋带。」Matthew告别魁北克前,与一个政府庸官见面。那场戏的对剪极怪异,明明远镜,却用对话常见的正反拍。再看才弄懂,竟然全是为了迁就构图正中间的政客肖像:现实中的魁北克省长勒戈。Matthew Rankin对省长有何评价,不言而喻了。

《加拿大》的幽默荒诞,其实全建基在浓得化不开的乡愁之上。Rankin对地方、历史及人充满感情:他的故乡温尼伯、十九世纪的民族精神领袖路易里尔(Louis Riel)(当年因叛国罪被处决),以及他几年前离世的父亲Laird Forbes Rankin,历史学家、出版人。

《法国曼妙之音:米修勒格朗》

今年电影节的「影人影事」的环节缩小了?但当中选映的《法国曼妙之音:米修勒格朗》(Once Upon a Time Michel Legrand)极好。

勒格朗成长的故事娓娓道来,他如何早慧,九岁尝试作曲。父亲是音乐家,勒格朗从小受他薰陶,可惜父子关系不协调。少年时遇上爵士乐,曾与不少知名乐手合作,他自己也很早成名。时势造英雄,最令勒格朗举世扬名的,是他一系列为法国新浪潮电影的配乐。他为高达的《赖活》配乐,高达开了他的眼界。他与积葵丹美的合作:单《秋水伊人》与《柳媚花娇》两片,已足以名垂青史。

影片提醒我们,朗勒格还有「歌手」的身分。那年头,他由法国再跳到世界影坛的舞台,六十至八十年代,《龙凤斗智》(The Thomas Crown Affair)、《初渡玉门关》(Summer of '42)及史翠珊的《恩桃》(Yentl)等皆为经典。初到美国发展的时候,曾经有过一段抑郁时期。他一辈子从来没有停下来,奥逊威尔斯离世多年了。2018年,威尔斯的遗作《另起风头》重新出土再完成,配乐也由朗勒格操刀。

《法国曼妙之音》说,朗勒格所到之处,音乐会座无虚席。他好像特别喜欢去日本演出,香港这个「盛事之都」呢?远的不晓得,2013年3月底,朗勒格说好要到港表演的,地点是香港大会堂。最后因门票滞销(?)而告吹,我们缘悭一面。2019年1月,朗勒格与世长辞了,享年八十六岁。他名正言顺「死而后已」,《法国曼妙之音》所载,2018年的12月他参与了最后一场音乐会。哄堂的热烈掌声,彷佛是要欢送他,终于要向舞台说别了。

他说童年伴随一个人的一生。他童心未泯,一直给人扎扎跳的形象,老了也没两样。《法国曼妙之音》年老的他,台上手舞足蹈指挥的两个镜头,给国际电影节剪到他们宣传片的最后。宣传片一分钟,安排在所有正片前放映。即使你没看《法国曼妙之音》,只要你今年蒲过电影节,就一定见到米修勒格朗的身影。