答案欠奉的《混沌少年时》(组图)

发布 : 2025-4-11 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

但这不是一套惊栗片,而是真实得入心入肺的写实剧,尤其对那些还在寻找答案的教育工作者、家长、社工和心理辅导者而言,因为他们每天都在面对性质类近但程度不一的少年。

撰文:林霭云

大说谎家

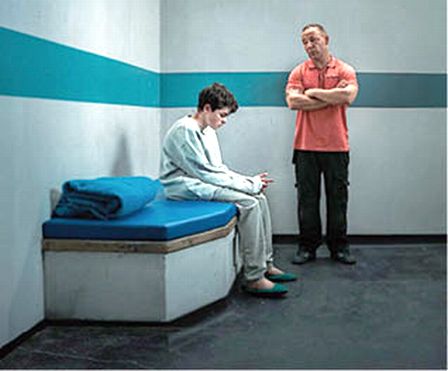

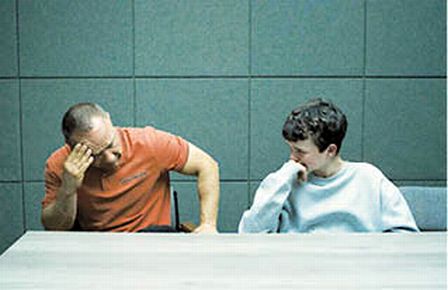

他(Jamie)是一个乖巧的邻家少年,十三岁,开始掌握社会秩序,聪明得令人惊叹,与成人对谈如流。面对突如其来的武装警深夜入屋拘捕,他显得惊惶失措,不断高叫「我什么事也没干!」在警署,父亲恳求他说出实情,他坚定的说,「我没有做过!」父亲舒了一口气。也许真的不是他?也许是误会?也许是嫁祸?甚至当监控录像摆在眼前,看到女孩(Katie)被一个小子刺了好几刀倒下了,但——那小子真的是自己的儿子吗?

说谎是成长必经阶段,小孩开始意识到每个人都有一套想法,他可以透过行为获得其认同,亦可以惹人动怒,再进一步就是可以说谎去操控别人,以逃避责罚、获取好处或强化一些观感。我相信不少家长都经历过与子女斗智斗力的阶段,究竟边句真边句假?过程中,小朋友都会建立对错及道德价值,但也可能出现把说谎变成习惯的情况,尤其是社交媒体的成长环境,形象管理是技能,见人讲人话,见鬼讲鬼话,变得很是合理,家长愈来愈发要面对「那小子真的是自己的儿子 / 女儿吗?」的震撼。最近疯传某男校课室打架那场面,我相信男孩的家长心中也会问:那小子真的是自己的儿子吗?

扭曲了的性别关系

究竟是什么原因令少年会选择去刺杀那女孩呢?走进公立中学校园,只能以混乱来形容,孩子各有圈子阵营,打架如同便饭,教师上课迟到,课室失序,学生情疟漘发,辅导老师束手无策。

最后露出一点端倪是社交媒体上一堆表情符号:Jamie在Katie的社交媒体上留下不同颜色的心心,原来是性暗示,Katie则以爆炸和100分来回应,前者笃爆Jamie是「非自愿单身」(incel即involuntary celibate)一群,后者回应网络上的「20/80」两性法则,嘲笑Jamie百分百「无女吼」。incel既用于贬低那些渴望性关系的直男,亦是网络上厌女直男的身分认同。旁观者则以腰豆红丸来召唤占美的厌女身分认同,并煽动他行动。

攻击性的自我保护

但这嘲笑和煽动真的是动机吗?占美和儿童心理学家的对话,带观众走进更令人窒息的深渊。

首先是闭不透风的自我保护机制,少年对所有问题都视为成人的操控手段,不断兜圈,质疑对方的意图。接著,他尝试征服令其不安的对像,而手法是回到扭曲的性别关系上,性暗示、调笑、自信满满地问道:「我让你感到害怕吗?」

Jamie否认自己属「非自愿单身」一群,在怒火中烧时,他把Katie称为「虾虾霸霸的贱货」(bullying bitch),并直指自己拿著刀子本可摸遍她身体,但他并没有这样做,彷佛自己比incel更高尚。

Jamie展示了具攻击性的自我保护机制,大部分少年则拒绝与成人沟通。因此刑警走进校园,不论是Jamie或是Katie的朋友,都不愿提供任何信息,最后是刑警的儿子因父亲在校园乱碰乱撞让他感到尴尬,才助他解码表情符号。香港少年也采取了拒绝沟通的方法。

前阵子,我在餐厅看到两母女俨如《混沌少年时》一镜到底式的对答,45分钟对话夹杂沉默,大概知晓女儿上初中,好像经常没交功课,成绩差,学校跟父母说若无改善可能要留班。那位母亲看是很明白事理的人,很关切地问女儿觉得问题出在哪里?想不想转校?女儿一直没有回应问题,摇头说不想转校。她也不是反叛型,没有驳嘴,?菜上来还会温柔地著妈妈吃饭。最后无奈地,解决方案是妈妈提出:既然不想转校就每天写手册,至少确保做齐功课吧。

类似情境,我自己切身经历不下数次,自问不善处理,所以把这一幕写上面书分享,回应栏上大家都有同样的经验,有一位朋友形容那是一个茧。但这个茧从何而来呢?是因为手机文化?疫情?对表达的恐惧?

Jamie具攻击性的保护机制是要从性别关系上压倒对方、甚至消灭给予他标签的弱者,而获取权力的快感。香港少年呢?似乎大多安于无力无感,沉默躺平应对挫败与操控。

家庭

家庭往往被视为少年问题的根源,中外皆是,西方会指向家庭暴力(尤其是性暴力),香港则以「生仔要考牌」来责备家长教养方式。

当Jamie被捕,被认定有问题的是其父亲,他的工作车被涂上「NONSE」,意即恋童癖,这令他情绪失控,追打涂鸦青年。有些评论把他的失控视为一种男性暴力习惯,但这是另一种简化。诚如导演的解释,他希望表达的是:也许不是家庭出现问题。

Jamie的家庭虽然是草根阶层,却充满爱,家庭成员间会表达欣赏对方的努力与美善,会照顾对方的感受,会共同面对困难。父亲小时候曾遭家暴,日常生活中尽量控制自己的情绪。Jamie在拘留期间,仍寄出画作庆祝父亲生日,并致电祝好。

而且,若是家庭出现问题,为何女儿却如此善良乖巧?是时候重新检视这些假设了。

男性气概与右翼民粹

剧集在英国引发很多讨论,由于剧中最明显的行凶动机,涉及网络的厌女文化,而最令人感到窒息的一幕是少年面对心理学家时那敌意和征服欲望,其中一个提出解决少年问题的提案是设立男性事务大臣。

虽然工党首相施纪贤认为那不是答案,但他也认同当下男性气概(masculinity)确实出现问题。

过去几十年的女性主义运动,不单打破了对女性的定型,更发展出不受制于男性独立自强的女性特质,她们不用到处寻找敌人,也不用男性认同,透过多元的路径,也能建立自信;相反,网络的男性运动却往往建立在征服女性的想像上。但当女性已离开既有角色,这些直男在两性关系中只会面对一次又一次的挫败,结果,他们由渴望女性变成厌恶女性及他性。

这问题也是全球性的。在西方,网络厌女者变成右翼民粹的重要社群,以美国选举为例,18-29岁的选民中,百分之56的年青男性投给特朗普,相反百分之58的年青女性投给哈里斯。而特朗普当选后,就全面打压多元平等和包容 (DEI)制度,要全面推动白人男性优先政策。在亚洲,南韩的尹锡悦也因为公然反对女性主义,并把女性角色与生育捆缚而获得大量年青男性的选票。其他专制国家如印度、俄罗斯等,都以排他性极强的男性气概去打压异己、掌控权力。结果,左右政治,出现了性别鸿沟。

当然,女性主义重塑主体的经验是值得学习的,但这需要由男性为主体发起的赋权运动。至于从政策上著手,如设立男性事务大臣,虽然应该并值得去做,但未必是答案,美国DEI政策造成的反噬,有目共睹,而厌女者,在现实和网络上,说不定是形象切换与管理高手——那小子真的是他吗?

对家长、社工、教育工作者等等来说,面对如此一个个的茧,里面是活生生的生命,只能不断理出线头,努力与他们一起走出混沌。